インタビュー・構成:石井真弓、佐藤仁重

米国ニューヨークを拠点とする写真家井津建郎氏は、2021年、ニューヨーク在住および写真活動50周年を迎えます。井津氏の来日に合わせて、ライフワークとしてきた「聖地」の撮影、大型カメラやプリントに込める思い、ニューヨークの写真ギャラリー事情、また、カンボジアでの体験をきっかけに始めた社会貢献活動、最近のプロジェクトについて語っていただきました。2021年2月13日まで、井津建郎写真展『ETERNAL LIGHT 永遠の光』をギャラリー・バウハウス(東京都・御茶ノ水)で開催中です。

Kenro Izu is a Japanese photographer based in New York since 1971. He uses 14 x 20 inch film camera to create Platinum Prints for his projects. We interviewed Izu during his visit to Tokyo, and he talked about one of his lifework “Sacred land”, his philosophy of using large-format cameras, Platinum Prints, his current photo exhibition “Eternal Light”, and his newest project focusing Japanese Noh masks. Also, He talked about how he spent under Covid-19 time in New York, and his philanthropy work started in Cambodia.

インド、2013年 ©Kenro Izu

インド、2013年 ©Kenro Izu

■ ニューヨークという大都会、文明の拠点に住みながら、「聖地」を撮りたいと思うモチベーションは何でしょうか。

「どうして人間は祈るのだろう?」ということです。古代、ストーンヘンジは聖地で、祈りの儀式を捧げる場所だったと伝えられています。キリスト教やイスラム教、仏教などよりずっと前の頃から、何か人間以上のものがあるという、人間を謙虚にさせるもの、そういう考えが好きなのです。例えば王様でさえひれ伏すような何かがある。それが人間の理性と欲望をコントロールするのではないか。それだけのパワーがあるもの。それに興味があります。

チリ、イースター島 1989年 ©Kenro Izu

チリ、イースター島 1989年 ©Kenro Izu

イギリス、ストーンヘンジ 1992年 ©Kenro Izu

イギリス、ストーンヘンジ 1992年 ©Kenro Izu

■一番最初に聖地の撮影を始めた具体的なきっかけは何ですか?

1971年、21歳でアメリカに渡り、スタジオを持ってコマーシャル写真の仕事で生活できるようになった頃、ふと思ったことは、もともとアメリカに来たのは、お金儲けのためではないということです。ニューヨークには写真を展示収蔵する美術館がある。写真をアートとして扱う唯一の場所だなと。当時、東京にはありませんでした。 またニューヨークには写真専門のアートギャラリーもいくつかありました。写真をアートとして売る。人々が購入して部屋に飾る。あるいは美術館の壁にかかっている。それに興味を惹かれて、いつか自分もそういう写真を撮りたいという夢を持ったのが、まずニューヨークに行った大きな理由です。実際に行ったら、「写真はアート」いう存在は事実でした。ニューヨークで約10年経ち、30歳目前になって、自分はまだ自分の家にさえ飾りたくなる作品がないと思って、焦りを感じたんですね。それで35ミリと4×5のカメラと、莫大な量のフィルムを持って撮影に行こうと思ったのです。マンハッタンは日々の暮らしで目が慣れてしまっているから、違う場所へ行こうと。その時、子供の頃から興味を持っていた「世界の七不思議」を思い出しました。七不思議の中で一番印象が強かったのがギザのピラミッドで、「そうだ、エジプトだ」ということで、写真のテーマ探し、自分探しという感じで行ったのです。それが最初です。

エジプト、1992年 ©Kenro Izu

エジプト、1992年 ©Kenro Izu

そして、たまたま4×5で撮れた1枚、ピラミッドの写真が奇しくも自分のデビュー作になりました。メトロポリタン美術館の当時のキュレーター、ウエストン・ネフ氏に彼が編纂する作品集に加えていただき、ハワード・グリーンバーグ氏が私の作品を見て、彼から、自分のギャラリー(ハワード・グリーンバーグ・ギャラリー)に来ないかというお誘いがあったんです。なぜこの写真が良いのだろうと考えた時、人智を超えた何かが写っていたのだろうと思いました。ピラミッドは王様のお墓、そこに祈りの対象になるオーラがあって、4×5のカメラに重い空気の密度が写っていて、それが印象になったのだと。それを良いきっかけととらえ、ここから何かを始めようと思ったのがスタートです。その後、七不思議を制覇しました。ストーンヘンジに行くと、やはり何か同じようなインパクト、空気感がすごいなと。共通していたのは石造りの遺跡ということです。当時は石像遺跡をテーマとしていましたね。

インドネシア、1996年 ©Kenro Izu

インドネシア、1996年 ©Kenro Izu

シリア、1995年 ©Kenro Izu

シリア、1995年 ©Kenro Izu

ミャンマー、1995年 ©Kenro Izu

ミャンマー、1995年 ©Kenro Izu

最初の頃はミャンマーのシュエダゴン・パゴダなども撮っていましたが、カンボジアのアンコールワットに行ったら、とんでもなく巨大なんですね。最初はアンコールワットだけだと思っていたら、現地に行くとアンコール遺跡群としてシェムリアップに何十とあり、これはとんでもない、スケールの大きな王様だなと思いました。アンコール遺跡は特別な場所です。結局7年間通いましたが、アンコール遺跡にいると何か不思議に優しい空気を感じていました。

カンボジア、1993年 ©Kenro Izu

カンボジア、1993年 ©Kenro Izu

■14 x 20インチなどの大型カメラで撮影してきた理由は何ですか?

空気です。大型カメラは濃密な空気をとらえます。建物はただの建築物ですが、そこで人が手を合わせ、ひざまずくことにより空間が生まれます。聖域です。そこにある空気を捕らえたいのです。写真を引き延ばすのは空気を薄めることなので、引き伸ばししなくてもよく、密着でプリントできるように、ほしいプリントサイズのネガを作るのです。プラチナプリントは刷毛で感光剤を塗った紙にネガを密着露光します。紫外線のみに感光するので密着してでしかプリントできなく、引き伸ばし機にかけられません。地平線が入る横写真が多かったので、ちょっと横に長いフォーマットのカメラをディアドルフ社に作ってもらい、40年近くあちこち撮影してきました。

カンボジア 1994年 ©Kenro Izu

カンボジア 1994年 ©Kenro Izu

■ギャラリー・バウハウスで開催中のインドを題材にした写真展『ETERNAL LIGHT 永遠の光』についての説明をお願いします。

私は40数年間、世界の聖地を訪ね、ライフワークとして撮影を続けてきましたが、十数年前にブータンに行った時に初めてブータンの人たちを見て、聖なるものは人間の内にあると目が覚めて、それ以来、人々、聖地にお参りする人たちや掃除をする人たちに興味を持ち始めました。聖地というのは人間が決めて、人間が守ってきたもの、伝えてきたものだから、やはりどこかに人間が入っていることに興味の中心が移っています。

ブータン、1996年 ©Kenro Izu

ブータン、1996年 ©Kenro Izu

実は、『聖地』の撮影を締めくくるため、2013年に、12年に1度行なわれる祭典クンブ・メラを取材しにインドに撮影に向かいました。奇しくもそこから『ETERNAL LIGHT 永遠の光』のテーマが展開することになったのです。バラナシに行って、ガンジス河で死を待つ人々を見た時、これを見て通りすぎるわけにいかないと思い、作品としてまとめることにしました。

インド、 2009年 ©Kenro Izu

インド、 2009年 ©Kenro Izu

インド、 2013年 ©Kenro Izu

インド、 2013年 ©Kenro Izu

インド、 2014年 ©Kenro Izu

インド、 2014年 ©Kenro Izu

ガンジス河畔の聖地ベナレスは、ヒンドゥー教徒が現在の生から旅立ち、火葬の灰をガンジス河に流されることを切望して、インド全土から年老いた人、末期病の人々が訪れその時が来るのを待つ地です。その街に、旅立つ人々と家族に無料で部屋を提供する家、モクティ・バワン(解脱の家)があります、家族が旅立つ人と最後の数日を共有する家です。そこは死を待つというよりも、そのヒンディー語の直訳通り、限りない輪廻のサイクルから『解脱するための出発の家』であることを感じました。家族に撮影の許可を願うと、例外無く快く受け入れてくれ、家族の中には、旅立つ人を囲んで記念撮影をして欲しいというリクエストさえありました。ガンジスの河畔火葬場に家族が集まって、身内の旅立った人が炎に包まれているその際でおしゃべりしながら、時には冗談を飛ばし合い微笑みさえうかべていた光景が眼に焼き付いています。『永遠の光』は、“人間はどこへ向かって行くのか”という命題を私に考え続けるようにヒンドゥーの神々が啓示したのかもしれません。

インド、2014年 ©Kenro Izu

インド、2014年 ©Kenro Izu

インド、 2015年 ©Kenro Izu

インド、 2015年 ©Kenro Izu

アラハバッドでは12年に一度開催されるヒンドゥー祭典、クンブ・メラに巡礼で訪れる数千万もの人と現地に住む人々を撮影しました。また、ヒンドゥー教の神クリシュナが幼少時代を過ごした地として知られる小さな町ヴリンダヴァンで、夫に先立たれ、同じ境遇の女性たちが共同で余生を送り、信仰の中に生きていく様、被差別民として生まれた子供たちや、不幸にも親に捨てられ孤児院、あるいは街角で生きながらも自分の運命を乗り越えようとする子供たちを撮影しました。まさに「人間の尊厳」という言葉を思い出させる撮影でした。

インド、 2014年 ©Kenro Izu

インド、 2014年 ©Kenro Izu

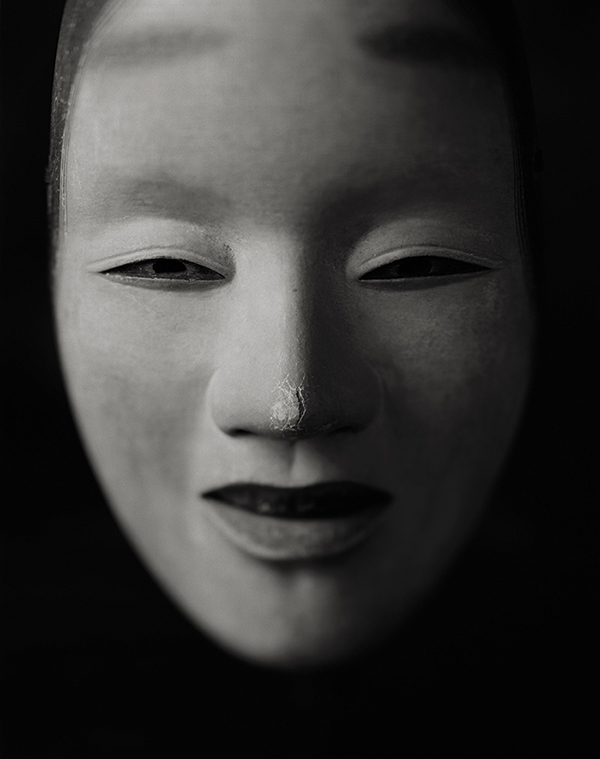

■現在のプロジェクトとして撮影されている日本の能面は、どのようなアプローチで行なっていますか?

日本人は独特に、ちょっとしたところに「もののあはれ」を感じるというのがありますが、70歳を迎える頃から、今まで日本のものを撮ったことがないなあと思い始めました。昔、遺跡を訪ねて京都や奈良に行きましたが、何か感じるものがなく、ほとんど撮らずに帰ってきたんですね。私はアメリカに50年住み、日本にいたのはたかだか20年ですが、それでも、日本の文化が自分の中の根本にあるという意識がだんだん強くなってきたんです。

日本、2018年 ©Kenro Izu

日本、2018年 ©Kenro Izu

その頃、たまたま、丹波篠山で素晴らしい能面に出会い、所有する資料館館長さんが好きなように撮影してくれと言ってくれたので撮影を始めました。2年ぐらい通っていますが、日本人として、文化の原点の一つがここにあるとつくづく感じます。はじめは光や場所を工夫して撮っていただけでしたが、いろいろ考えたり勉強して能面と対話して、これは静物写真じゃなくてポートレートなんだなと。数百年前の室町時代からのものだから、何十代に渡っての能楽者がかぶって舞ったんですね。能面から情感をじわじわと感じます。自分が撮るというより、能面からそれ以上の何かが出てくる。これがすごく面白くて、もっとその背景や、それが育まれてきた環境を撮りたいと思うようになったのです。

日本、2019年 ©Kenro Izu

日本、2019年 ©Kenro Izu

能面は人間ではないですが、そこには人間の魂が宿っていると感じます。数百年前に能面を打った人ももちろんだし、面をかぶった人、大事に所持してきた人。大名家が大切に保存したりと。室町以降、国内でも戦争が絶えなかったし、第二次大戦でもいろいろなものが焼けたり壊れたりしたが、それでも今も残っているという存在の力を感じます。本当はそろそろ撮りためた作品をまとめようと思っていましたが、続けてもっと撮影する予定です。なぜなら、能面は自分を引っ張り込むための何かで、それだけではないのかもと思い始めています。例えば、能面だけでなく、その周りの環境などね。例えば神社に行っても、正面の立派な門ではなく後ろに回って見ると、ひょっとしたら建て替えられる前からあった小さな井戸など何かある。そういう場所に何かがあるのではないかとね。また、神社での能の奉納は神さまへの一つの儀式です。それが様式化されて美しくなったけれど、もともとは土着の宗教みたいなところがある。能面も大昔のものは原型の、アフリカやアジアで見るようなちょっとおどろおどろしいものがあると。そういうものも撮って、僕なりの「もののあはれ」を表現したいと思っています。良いライフワークができたと喜んでいますよ。新型コロナがいつおさまるかわからない。いつヨーロッパやアジアに行けるのかというよりも、日本国内でできるものをと思っています。

日本、 2020年 ©Kenro Izu

日本、 2020年 ©Kenro Izu

■2020年はコロナ禍の中で、どのような活動をしていましたか?

3月からニューヨークの家を一歩も出ず、1週間に1~2度スーパーに行くだけでした。日本で能面を撮影する計画が消え、サンフランシスコでの写真展や、カーメルに招かれて撮影する企画も全てキャンセルになりました。ふと我に返ってみると、これまで海外に出かけて撮っていたけれど、身の回りにいろいろな被写体があることに気がついたんです。それは大きく言うと「もののあはれ」です。「野に咲く名も知らないような花に美を見出す」と言われますが、それです。私が住むのはニューヨーク州アップステートの田舎で、敷地を歩いているだけでそういう草花を見ます。以前、花をスティルライフとして美しく撮っていた時には見向きもしませんでした。わざわざフランスから送られてきたチューリップや、オランダからきたものなど見栄えのするものを撮っていましたね。でも、名も無いものを愛おしく感じるようになってきたのです。そうだ、うちでも撮影できると思って、それがこの夏のプロジェクトになりました。外に出られない、出たくない時に、家の中でそういうものをじっくりと見つめ、考える時間があったことはとてもラッキーでした。旅行で走り回っていると、歩いて立ち止まった足元まで見ることがなかなかできないから。それは大きな反省点でしたね。

アメリカ、ニューヨークのスタジオ 2020年 ©Kenro Izu

アメリカ、ニューヨークのスタジオ 2020年 ©Kenro Izu

それらの写真は14 x 20のカメラで撮影しています。スタジオの中で、夕方の良い光の時にすぐに撮れるようにセットしてあります。天窓からの光も暗くなった時間帯に長時間露光で撮ると、やっぱり何かがあるんですね。合理的に明るい時間に撮る人もいるかもしれないが、僕から見ると、すべてがあからさまに見えていると陰影がない。僕のセオリーだけど、何にでもスピリットが宿っていて、そういうものはピーカンのところに出て来ない。ちょっと暗くなる頃や夜明け前、鳥が鳴いている時間に出て来る気がします。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を読んだ時「これだよ!」と思いました。彼が書くように、床の間の奥深い角や、違い棚の影に何かを感じたり、旧家の屋根裏に行くと何かが潜んでいるような。僕も子どもの頃、鎮守の森では騒いだり、おしっこしたらだめと言われていましたね。

■拠点としているニューヨークの最近のギャラリー事情について教えてください。

新型コロナ禍が始まってから、いまだに閉まっているギャラリーもあり、非常に大変な時期ですね。私も初めてオンラインでの写真展を行いました。特にニューヨークは感染者が多かったこともあり、小さなギャラリーがさらに淘汰されていくような気もします。オンラインで作品を見ることができても、5千ドル、1万ドルの作品を買いたい人は、実際のプリントを見たいですから。私のようにプリントのクオリティーを大切にする写真家の、特にプラチナプリントは、データで見てもプリントのクオリティがわかりませんからね。世界的には、最近は大きいカラー写真が主流を占めていて、クラシカルなドキュメンタリー写真は売れにくいです。派手な写真が売れて、ギャラリストの中には「良さがよくわからないけれど、売れるから扱っている」という流れもあります。アメリカは家が大きいので、大きいプリントが売れますね。ネガをスキャンして大きくデジタルプリントするよりも、僕はオリジナルのプラチナプリントのほうが良いと思いますが、大きなプリントを高額で買って行く人もいます。価値観が代わり、マーケットが変化してきたと思います。また、購入層の年代が若くなってきました。新しい写真コレクターはオリジナルプリントにこだわらない傾向で、デジタルプリントに特に抵抗がないようですし、今は過渡期かもしれません。また、フィルム写真がリバイバルしているので、新しいマーケットができる可能性もありますが、デジタルカメラがこれだけ普及しているので、流れはデジタルではないかと思います。

イタリア 2016年 ©Kenro Izu

イタリア 2016年 ©Kenro Izu

■井津さんはカンボジアに小児病院を作るなどの社会貢献活動を行なっていますが、どういう経緯なのでしょうか。

1990年代、カンボジアに撮影に行っていた当時、ポルポトとの戦いの終結が近かったけれど、銃声がまだ遠くに聞こえていました。国連軍が駐留して、観光客もいない中、遺跡で一人でいると、何ともいえない大きなものに包まれている気持ちになって、本当にとても気持ちが良い場所なんですね。そういうことが何度もありました。1994年のある朝、見に来た地元の子供たちの中に足のない子どもがいて、地雷にやられたとガイドから聞いて大変だなと。それで、シェムリアップの町にある病院を見学させてもらったんです。小児病棟に行くと空っぽで、どういうことだろうと。そこに10歳ぐらいの女の子が一人だけいました。枕元に座っていたお父さんに聞くと、遠い村から来たと。途中でお金を全部使ってしまい、ベッドは与えられたが薬を得ることができなかったと。見ているうちにその子が亡くなってしまい、ショックを受けました。当時、自分にもその年齢の娘がいたので、父親の気持ちが心に刺さり、1ドルか2ドルがないために見殺しになるなんてと。それがきっかけで、カンボジアに病院を作ることになったんです。

カンボジアに建設したアンコール小児病院 1999年撮影(井津建郎氏提供)

カンボジアに建設したアンコール小児病院 1999年撮影(井津建郎氏提供)

■「Friends Without A Border」という団体を設立したのですね?

カメラマンというのは、現場に行って現実を見るでしょう。見たものを見ないふりなんてできないじゃないですか。特に、目の前で人が死ぬ経験はあまりありません。僕がそこに行ったのは何か因縁があったのだろうし、アンコールワットでもなんともいえないピースフルな気持ちにさせられて、自分はニューヨークに帰って安穏として、「写真を撮りました、これがアートです」なんてだめだ、行動を起こさねば、と思ったのです。ニューヨークに帰り、私はアシスタントの女性に「カンボジアに病院を作らなければ、写真家としての誇りを持って生きていけない。だから非営利団体を作って小児病院創設に協力してほしい」と言いました。

カンボジア、アンコール小児病院を視察する井津建郎氏 2009年撮影 ©Carl Globle

カンボジア、アンコール小児病院を視察する井津建郎氏 2009年撮影 ©Carl Globle

それで、自転車操業のように、コマーシャル写真を撮ってお金を作り、世界各地で写真展を行い販売して資金にしました。また、コマーシャル写真のエージェントやグリーンバーグ氏など、アメリカと日本の友人たちに声をかけて「Friends without A Border」 という寄付金税控除ができる非営利団体を作り、募金も集めました。そして、自分のカンボジアの写真65点のプラチナプリントを作り、展覧会で売るなどして、1年間で3千万円貯めました。その後、日本で、あなたが作った3千万と同じ金額を出しましょうという人が二人現れて9千万円になり、病院の建設が始まったんです。すると雪だるま式に人が集まり、ボランティアの医師や看護師などが名乗りを挙げてくれました。そのカンボジアの「アンコール小児病院」は今では500名のスタッフが働き運営費に年間6億円かかりますが、7年前に現地法人化しました。現在、医療スタッフの99%は現地の人です。そして2015年にはラオスのルアンパバーンにも非営利小児病院「ラオ・フレンズ小児病院」を創設しその運営は、アメリカと日本で行い、その運営資金の調達はアメリカと日本、そしてラオス、香港、シンガポール、ドイツ、オーストラリアなどで行っています。

ラオス、ラオ・フレンズ小児病院 2015年撮影 ©Bryan Watts

ラオス、ラオ・フレンズ小児病院 2015年撮影 ©Bryan Watts

カンボジア、アンコール小児病院内 2005年撮影(井津建郎氏提供)

カンボジア、アンコール小児病院内 2005年撮影(井津建郎氏提供)

■2021年がニューヨーク在住50周年ということで、企画していることはありますか?

出版社から話があり、写真集『50 years journey without a map』を出版します。私が1971年11月20日頃にロスアンジェルスに着き、グレイハウンド・バスで大陸横断、車中2泊してニューヨーク到着前夜に撮影した一番最初のアーリーワークの写真から始まります。そこからマンハッタン夜の街角、ピラミッドの写真。そして、大型のカメラに目覚めて4×5から8×10、14×20インチと大きくなった写真。最後は侘び寂び。集大成を300ページに込める予定です。2021年5月にアメリカで発売を予定していますが、日本でも販売すると思います。写真集の中に、自分の感情の動きなどが見られるかもしれませんし、自分自身の足跡を見る上で参考になると思っています。

アメリカ、ワシントンDC、1971年 ©Kenro Izu

アメリカ、ワシントンDC、1971年 ©Kenro Izu

エジプトで撮影中の井津建郎氏、1985年撮影 ©David Katzenstein

エジプトで撮影中の井津建郎氏、1985年撮影 ©David Katzenstein

【井津建郎氏のプロフィール】

井津建郎氏、イタリアにて(井津建郎氏提供)

井津建郎氏、イタリアにて(井津建郎氏提供)

井津建郎(イヅ ケンロウ)

1949年大阪に生まれる。日本大学芸術学部に学んだ後1971年に渡米。以来ニューヨークを拠点として作品制作と発表を続けて現在に至る。30数年間にわたって世界の『聖地』を14×20インチのカメラで撮影、プラチナプリントによる表現の他、植物、果実や人体の習作をスタジオにて制作。近年は 8×10フィルムと中判フィルムで撮影し、銀塩プリントによる表現の能面シリーズや『インド・永遠の光』も制作、発表。

中判デジタルカメラによる作品集、『ポンペイ・鎮魂歌』と『抚州・忘れられた大地』も制作、発表する。

作品はニューヨーク・メトロポリタン美術館はじめアメリカを中心に多数の美術館に収蔵され、日本では清里写真美術館で4度にわたる写真展を開催、それら全ての作品が同美術館に収蔵されている。

作品集は「Seduction」(2017)、「Eternal Light」(2018)、「Requiem」(2019)、「抚州・忘れられた大地」(2020) など18冊の写真集を出版。

www.kenroizu.com

Instagram: izukenro

Facebook: Kenro Izu

井津建郎写真展「ETERNAL LIGHT 永遠の光」開催中。2021年2月13日まで。

ギャラリーバウハウス(〒101-0021東京都千代田区外神田2-19-14TEL:03-5294-2566)にて。