第7回「笹本恒子写真賞」 受賞者

遠藤 励(えんどうつとむ)

【受賞理由】

グリーンランドの奥地に住む先住民を訪ね、撮影を続けるその行動力と圧倒的な表現力で撮影された写真をまとめた大型の写真集など、熱量を強く感じさせる作家活動に対して。

遠藤 励 プロフィール

1978年 長野県大町市に生まれる。

1978年 長野県大町市に生まれる。

1997年 スノーボードの黎明期を目撃し、スノーボーダーを撮り始める。

独学で写真を始める。

1998年 ボードカルチャーの専門誌を中心に写真表現を開始。以来、スノーボード写真の作品化、文化・潮流の撮影を継続。

2017年 北極圏の民俗プロジェクトに着手。2024年日本写真協会新人賞受賞。

【個展】写真展

2024年「世界の果てに見えるもの」大町市企画展(長野)

2024年「MIAGGOORTOQ」富士フイルムフォトサロン(東京)

2023年「MIAGGOORTOQ」Gallery AL (東京)

2018年「北限の今に生きる」富士フイルムフォトサロン(東京)

2018年-2019年「遠藤 励 写真展」82ストリートギャラリー(長野)

2016年「inner peace」Creative space Hayashi(神奈川)

2016年「Art of snow players」Gallery AL(東京)

2015年「水の記憶」富士フイルムフォトサロン(東京)

2012年「Snow meditation」Fire king cafe(東京)

【写真集】

『inner focus』2015年、小学館。『MIAGGOORTOQ』2023年、自主制作。

【受賞の言葉】

今、撮らなければならない写真がある。フィルムからデジタルへの移行を経験し、写真の

大衆化を目の当たりにした世代の私は、現代美術としての前衛的表現にも関心はある一

方、これまでの写真が持っていた記録としての役わりも大切にしてきた。9カ月費やした

北極遠征計画が出発直前にパンデミックで頓挫し、ウクライナへの砲撃はシベリア遠征の

中断を余儀なくされた。多くの資金と行先を失い、人生のいろいろが限界だった。半生を

賭けてきた写真を、辞めてしまおうと思った。技術の進歩が生み出す視覚表現、承認欲

求、広告戦略。目に映る世界がいくら華やいでも、本質を静かに突きつけるストレート写

真の強さに心が震えた。写真は行動と体験をともない、被写体と一時的、もしくは長期的

に関係を結ぶ。あの時、自分の賭けごとのような写真は終えたのだろう、「これが作品

だ」と必死に付加価値を見出そうとしていた写真は、森や動物たちを育てる木の実のよう

で、写真という行為のなかで「自分自身の方が作品化されていく」。そう思えるように

なった。坦々と準備を進めると、私は再び北極に向かった。今回の受賞はこの時代に写真

を続けていく勇気と役目を与えてくれました。私にとっては言葉にできないくらいの感謝

でしかありません。

【お知らせ】

授賞式:12月11日(水) アルカディア市ヶ谷(私学会館)

写真展:12月19日(木)~25日(水) アイデムフォトギャラリー「シリウス」

【選評】

熊切大輔

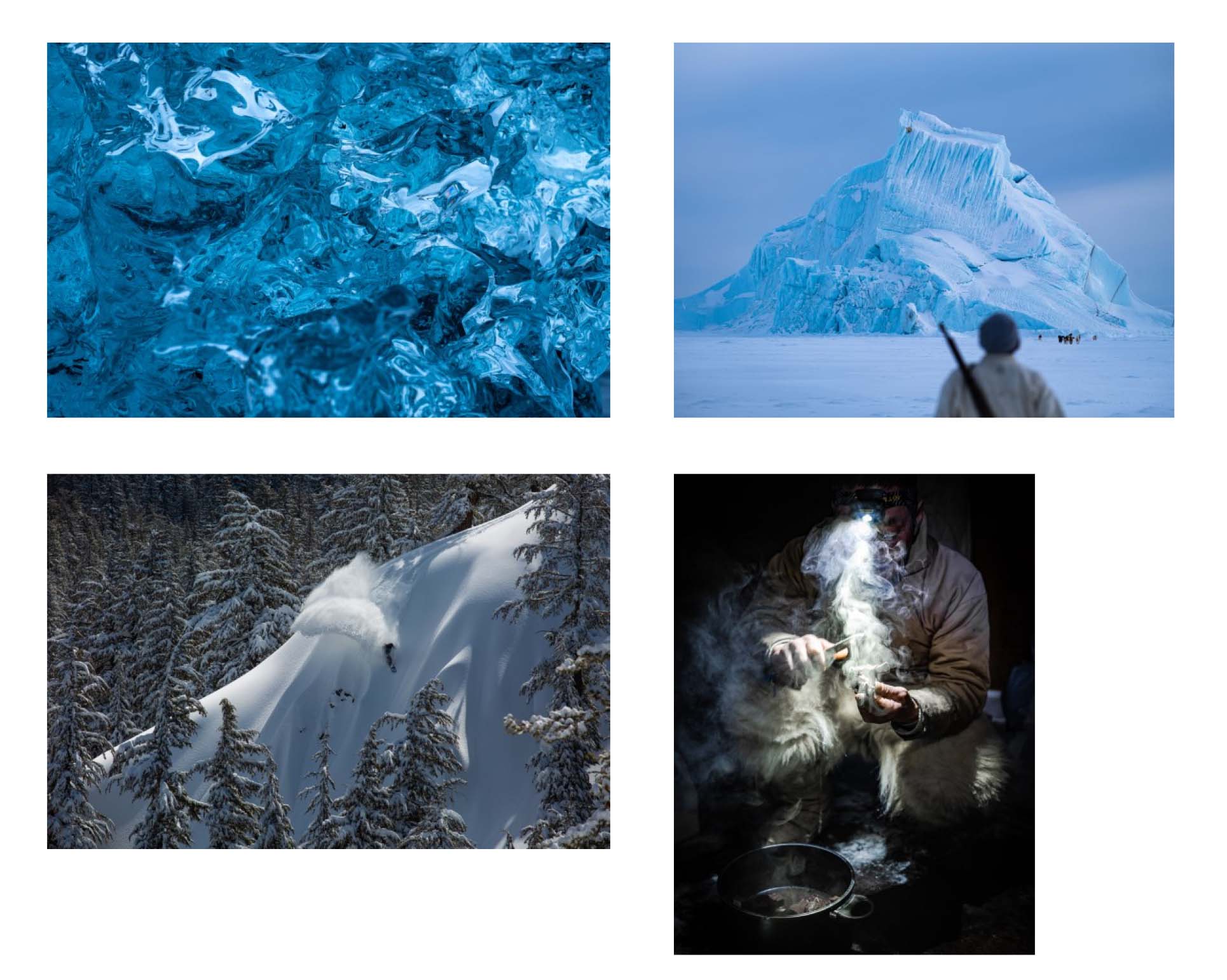

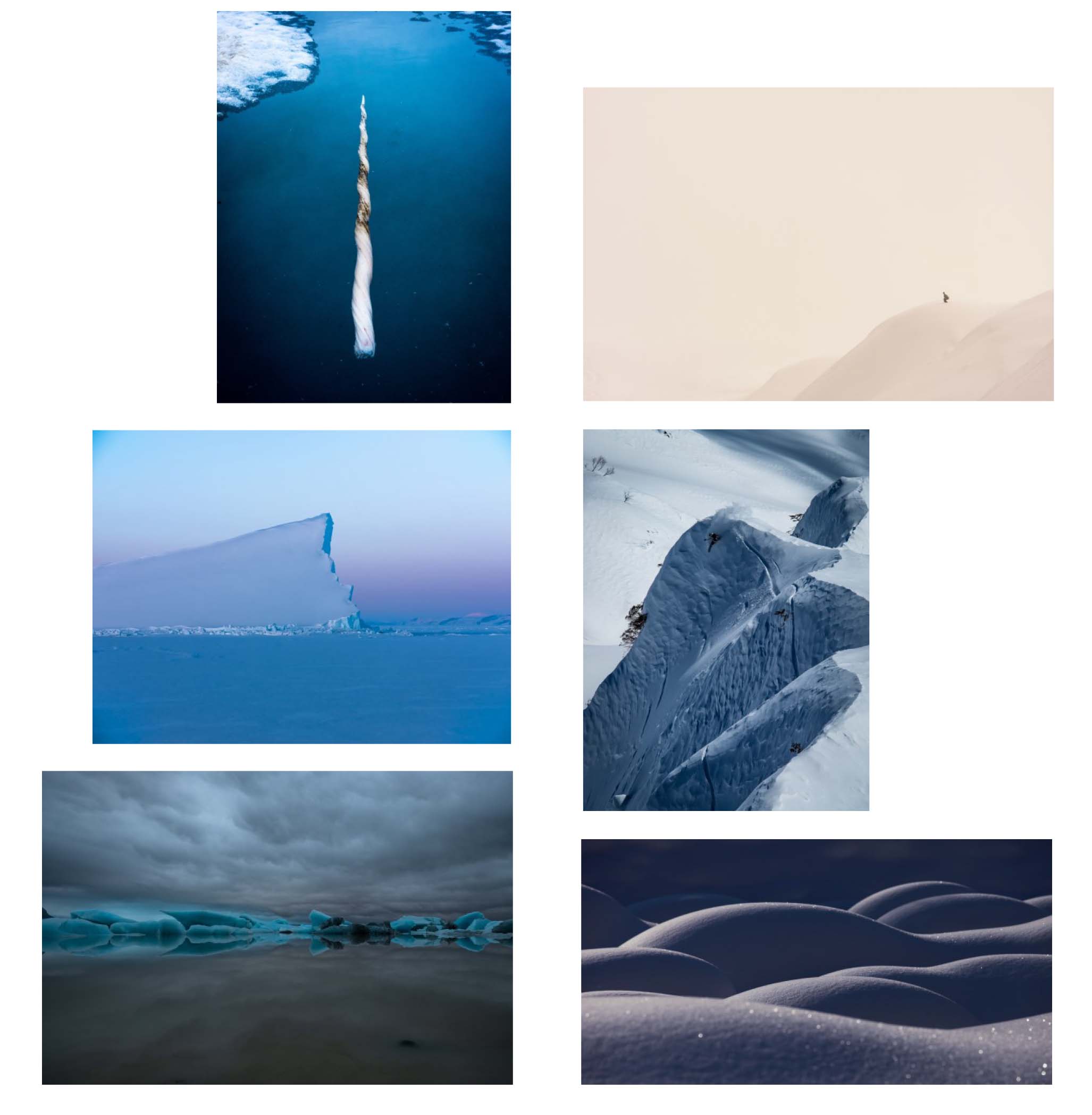

長野県出身の遠藤氏は雪と縁が深い。地球の気候環境の変化をスノーボードカルチャーを写すことを通じて肌で感じたからこそ描ける世界。そしてその被写体は北極圏にあった。2017年から始まった北極先住民族の取材、撮影。狩猟民族である彼らの生活にも地球規模の気候の変化が生活にも影響を及ぼしている。そんな彼らの生活、そしてその文化や風景を時間をかけ丹念に撮影している。異国の人々の生活や文化を写し出すためには、その距離感が重要となる。遠藤氏は被写体とのコミュニケーションをしっかりと構築し距離感を詰めている。そこにはリアルな生活、人々の温度を感じるような密接な空気感を写し出すことに成功しているように思える。現地の住民が遠藤氏を受け入れるのも「雪の人」という共通点があるからかもしれないと想像が膨らむ。そしてその写真表現力も力強い。レンズワークを巧みに使い分け、様々な出来事を多彩に表現することが出来ている。大自然の絶対的な威厳とその迫力。一方で雪に囲まれた北極圏の静けさ、緊張感など白銀の世界を知り尽くしたからこそ描ける緩急ある表現力は見るものを圧倒する。前回受賞者の高橋宣之さんの「仁淀ブルー」ならぬ「スノーブルー」が美しい画作りは見るものを雪の世界へいざなってくれる。

野町 和嘉

遠藤励さんの写真をはじめて観たのはFUJIFILMSQUAREでの展示だった。圧倒されたのは冒頭に展示されていた大型プリントだった。犬たちに追い詰められた1頭の白クマが、高さ100メートルはあろうかとてつもなく巨大な氷山の頂にまで逃れ、斜面に張りついている。犬と共に銃を背負ったエスキモー猟師が一人、その白クマと向き合うように後ろ姿の前ボケ点景として写りこんでいる。場所は極北グリーンランドの最奥地、最後の狩猟民であるらしい。絶滅危惧種ともいえる狩猟民と行動を共にし、命と命がギリギリで対峙する希有の現場に立ち合う、その行動力と執念に圧倒される気分だった。獲物の解体、おびただしい血にまみれた肉塊など、生きてゆくための切実な現場と、その背後に広がる極北の壮大にして夢幻の風景にも凄みがある。自費出版された限定版の大型写真集には写真家が注いできた熱量とこだわりがこめられている。インタビュー記事などによると、クラウドファンディングを繰り返すことでなんとか資金を募り、5年にわたってグリーンランド通いを続けてきたとのことだ。グラフメディアがほぼ壊滅状態の現状にあって、この種の仕事を継続してゆくのは容易ではない。小器用なレッスンプロ以外に、なかなか先が見通せなくなっている若い写真家たちにとって、カンフル剤となることを願ってやまない。

佐伯剛

地球上で西欧文明の影響を受けていない場所を見つけることが難しい時代に、厳しい自然環境のなかで太古の昔と変わらない暮らしを維持している人間がいる。遠藤さんの写真を観た時、世界にまだこんなところが残っているのかと新鮮な驚きがあった。遠藤さんは、グリーンランド最北の地域に生きるエスキモー・イヌイットと暮らしをともにしながら、氷上での彼らの狩猟や解体を手伝い、同じ目線で、同じ経験をしながら、長年、撮影を続けてきた。文明社会では都合が悪いことのように避けられていることが、実は、美しくて神々しい。そして、文明社会のなかで優れていると評価されていることが、いかに欺瞞に満ちていることか。遠藤さんの写真に魅了されることは、目先の利便性や自己都合的な功利主義によって文明圏の人間が損なったり失ったりしているものを再認識させられることでもある。現代は、誰でも簡単に写真が撮れて、自分に都合よく加工できる時代だが、写真家が失ってはならないものは、写真行為を通じて、人間の精神が頽廃に向かう流れを、少しでも阻止しようとする気概だろう。遠藤さんもまた、当然ながら文明人の一人に違いないが、エスキモー・イヌイットの人々と暮らしをともにしていくなかで、自分のなかに潜んでいる本能的な何かが呼び起こされ、自分を省みる機会となったのではないか。こうした撮影行為を通じて自分自身を変えていけるのは、彼が、被写体に対して敬意を持ち、誠実に、真摯に向き合っているからだろう。そうした彼の精神と眼差しに触発されて、人間らしく生きることの意味を改めて問い直す人が、この現代社会にあっても、少なからず存在しているのではないかと思う。

【笹本恒子写真賞について】

わが国初の女性報道写真家として活躍された笹本恒子氏(1914~2022)の多年にわたる業績を記念して、実績ある写真家の活動を支援する「笹本恒子写真賞」を平成28(2016)年に創設。選考委員は佐伯剛(編集者)、野町和嘉(写真家・日本写真家協会前会長)、熊切大輔(日本写真家協会会長)(敬称略)。

笹本恒子(ささもと・つねこ)略歴

笹本恒子氏は1914(大正3)年東京生まれ。画家を志してアルバイトとして東京日日新聞社(現毎日新聞社)で、紙面のカットを描いていたところ、1940(昭和15年)財団法人写真協会の誘いで報道写真家に転身。日独伊三国同盟の婦人祝賀会を手始めに、戦時中の様々な国際会議などを撮影。戦後はフリーとして活動をし、安保闘争から時の人物を数多く撮影。JPS創立会員。写真集の出版、執筆。写真展、講演会等で活躍した。2022年8月15日老衰にて逝去。107歳。

受賞歴

1996年東京女性財団賞、2001年第16回ダイヤモンド賞、2011年吉川英治文化賞、日本写真協会功労賞、2014年ベストドレッサー賞特別賞受賞。

2016年写真界のアカデミー賞といわれる「ルーシー賞」(生涯にわたる業績部門)受賞。