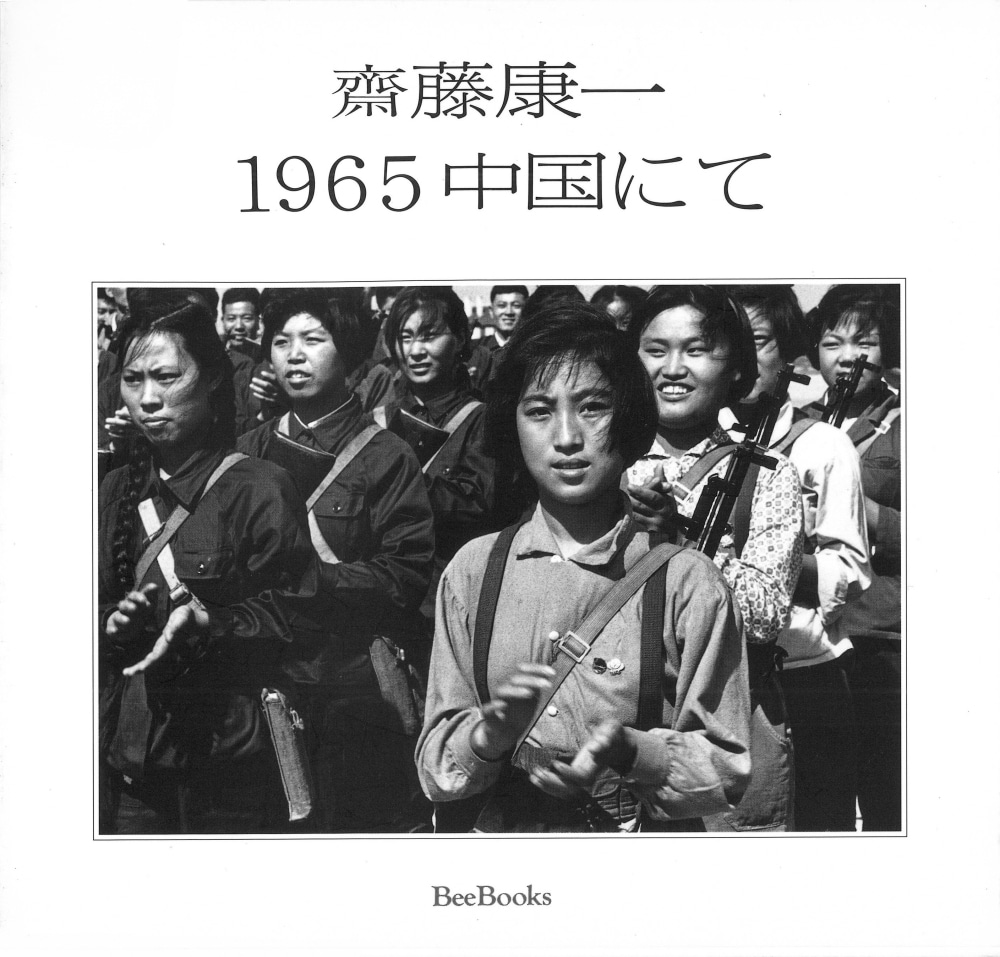

中庸を目指した写真家・齋藤康一

インタビュアー:池谷修一

齋藤康一さんは、おもに雑誌の仕事をつうじて、数多の著名人を撮り続けてきた写真家だ。その出発点は、戦後の印刷メディアの勃興期にはじまる。そして、1965年、約60年前からはじまった中国での撮影は、齋藤さんのライフワークと呼ぶべき大きなテーマとなった。今回のインタビューは、このふたつのトピックスを軸に、現在地点でご自身と写真について語っていただいた。

2024年10月9日 日本カメラ博物館前にて 撮影 髙村達 HJPI320110002503

ーあらためて齋藤さんの写真のはじまりをうかがいます。日本大学芸術学部写真学科のご出身ですね。

はい。大学受験で失敗して1年間浪人した上、国立大学の試験を受けましたが、合格できそうな自信がなく、再度浪人する訳にもいかず、悩みながら、その帰りに中央線のどこかの駅で降りて書店へ行って、これからでも受験できる大学を探し、ある意味、成り行きで日大に入学できたのです。後で述べさせていただきますが出席できないことが多く、大学卒業までには6年間かかりました。

ーそもそも写真への興味は?

中学は文京区の東京学芸大学付属竹早中学校に通っていました。当時は品川区大井に住んでいましたから、通学には結構時間がかかりました。それから同じ敷地内にあった竹早高校に進学しました。学校の理科室にあった暗室にモノクロフィルムを現像する道具も一式揃っており、(これはナイショですが)夜中まで遊ぶこともありました。そこが写真の面白さに出会えた場所なのかもしれません。同級生に写真館の息子がいて、彼に教わった記憶もありますが、特に誰かからの影響を受けたといったことはなく、いつも自由にやっていました。

ーその頃から独立独歩で、どこか飄々とした気質をお持ちのようですが。

勝手気ままなだけですよ(笑)。日大へ入学して2~3ヶ月、授業にはあまり出ていません。

ー面白くなかったのですね。

そうではありません。五月病とでも言うのでしょうか。私自身の問題です。ちょうどその頃、一緒に住んでいた私の叔父が心配してくれ、大森の呑み屋で「呑み友だちで「忠さん」という写真家がいるから紹介するので一度会って話してみれば」と言われ…叔父はたまたま林忠彦先生とお酒を呑む間柄だったのです。

ー林忠彦さんは大森にお住まいだった。

そう、結構近くでね。それで紹介状を持って林先生たちの事務所へ訪ねて行きました。写真家という職業のこともよく知らず、日比谷にあるビル(現在は日生劇場の敷地)の地下にあった事務所の扉をノックし、目があった男性に「すみません、林さんですか」と聞き紹介状をお渡ししたらその方が林先生でした。「ああ森君から聞いてるよ」と。そこで「明日からおいで」と声をかけてくださり、林先生の助手として事務所に通い始めることとなりました。

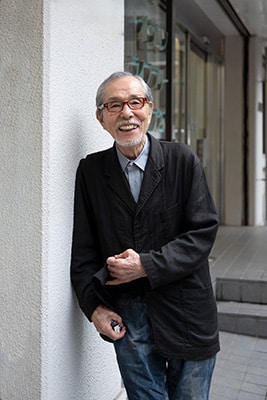

恩師 林忠彦先生と

ーそれは若者らしいというか、物怖じしない様子です。

まあ成り行きともいえるかもしれませんが、礼儀を知らない(笑)。なにせ皆さんの顔を知らないんだから、図々しいものです。とはいえ、こうなったら写真をやるしかない。そんなことがあったのが、大学に入って間もない5月か6月でした。

ーそれが昭和29年(1954年)のことですね。

はい、19歳のはずです。林忠彦先生、秋山庄太郎先生に知り合ったおかげで、今日に至っているんです。お二人の先生との出会いがなければ、写真を撮り続けてこなかったと思うのです。

林先生の事務所は、杉山吉良先生の名義で借りていて、秋山庄太郎先生との3名共同で写真事務所として使っていました。林先生の撮影現場に同行させていただき、そこでの臨場感に圧倒されながら学べることは、大学での授業受講よりもはるかに面白く刺激的だったのです。3年後には秋山庄太郎先生の助手にもさせていただきました。成り行きとはいえ、大学に入った以上は卒業しない訳にはいかず人より時間がかかりましたが何とか卒業しました。このお二人の師が私の写真家としての(加えて勿論人間としての)心構え、姿勢、向き合い方等々、大きな影響を与えてくださいました。僭越ですが、元弟子の私なりの感想をお話させていただきます。

師のお二人は人柄が大変良く当時30代後半で既に第一線で活躍されておりました。魅力に溢れ独特の雰囲気がありオーラを放っていました。林先生の撮影は被写体の現場に赴き各界一流の芸術家たちの撮影が主でした。助手として同行し、そこで先生のライティング等々の使い方を見て学びました。秋山先生は芸術家の他にトップ女優/男優、モデルさんが、先生のスタジオに来てもらっての撮影が主でした。お二人から何かを具体的に教わったことはなく現場での撮影を見ながら学んでいきました。被写体との接し方、距離や間のとり方、会話等々、現場にいなければ分からない貴重な体験をしました。また当時、写真家、先生と言われた方々は助手に怒鳴ったりしたと、友人たちから後になって聞きましたが、私はそのような経験が一切なく、怒られた記憶もありません。両先生は威張ったりせず優しく接してくださいました。人間としてのセンス、写真のセンス、ともに抜群でした。

ーでは、齋藤さんのお仕事の軸は人物写真ということになると思いますが、肖像を撮るときのご自分なりのお考えについて聞かせてください。

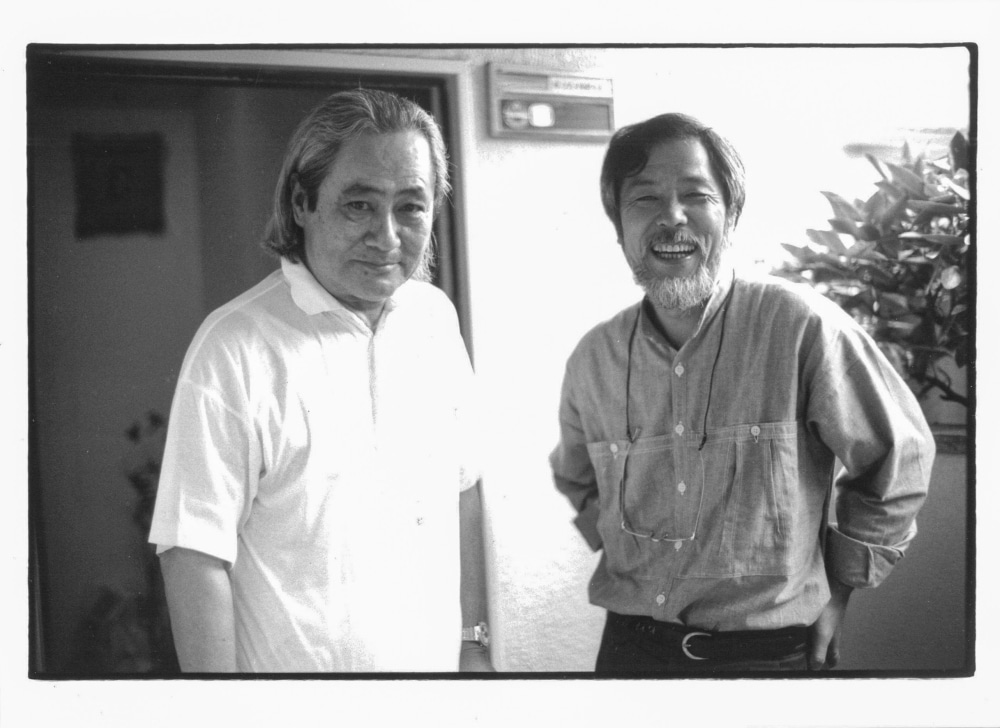

林先生の助手をしていた折に、『週刊新潮』(1956年⦅昭和31⦆創刊)が始まった頃のことです。なんといっても喜多六平太師との経緯が大きいのです。喜多師は能楽師で、初めて人間国宝になられた方です。

当時、私のもうひとりの叔父より紹介状をもらい、喜多師の目黒のお宅へ伺いました。「私は学生で以前から先生の舞台を拝見していたのですが、ぜひ写真を撮らせていただけたらこんな光栄なことはありません」とお願いしビクビクしながらとにかく撮らせていただいたのです。その時に、「変な写真を撮られるとお弟子さんたちが迷惑する。だからしっかりお撮りなさい」との旨のお話をいただきました。そのお言葉がすごく心に残っていて、私の写真を撮る原点ともなりました。大学1年の時でした。

十四世 喜多六平太 1958年 目黒北能楽堂前にて

ーすでにその時点で写真家としての姿勢のようなものが方向づけられたともいえそうですね。では、どのように人と向き合うのか、ですが。齋藤さんは、写る方々へつねにさりげなく応対されますね。

ポーズというものをほとんどお願いしませんね。なかには自らしてくれる人もいるし、そこは人によって違いますけれどね。とにかく、ああしてください、こうしてくださいということはほとんどありません。

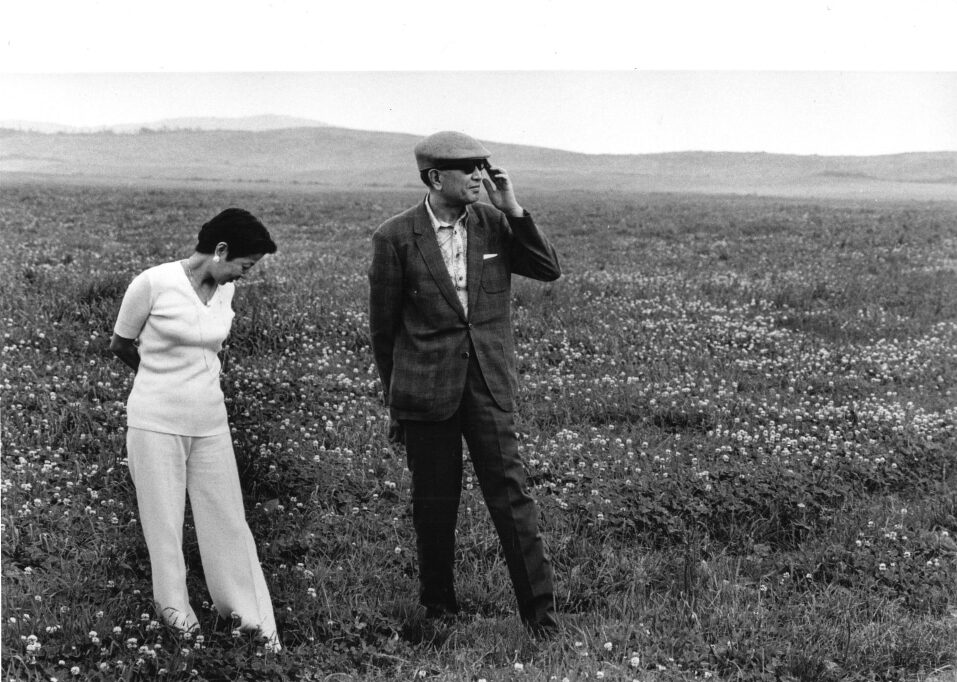

出版社の仕事で、ある時、黒澤明監督を撮らせていただいたことがありました。北海道まで行って、ご一緒したのです。「ポーズはつけないこと」と最初に釘を刺されました。車に乗りなさいと仰って、かなり長い時間ドライブをしました。ホテルに戻る夕方頃、あまりにも私が車窓から表を見ていたんでしょうね。かわいそうに思ってくださったのでしょうか(笑)。黒澤さんが「降りようか」とおっしゃって。

黒澤明夫妻 1975年 北海道層雲峡付近にて

-草原で、ご夫妻がごく自然に連れだって歩かれている姿を撮影されていますね。素敵な光景です。

最初の状況からすると不思議です。ほんとに偶然。これもやはり成り行きなんですよ。撮りたいという執着から少し離れる感じでしょうか。

かつては随分と煙草を吸っている人が多く写っています。撮る相手がどういう動きをしてくれるか本当にわからないですから、たまたまのかたち、姿を撮っているのです。撮影自体は、早い方だと思います。ただ雑誌での仕事は何ページかに渡る組み写真が多いので、一つのテーマのために何度か出かけることは多々あります。それでかなりの日数をかけたりすることはありましたけどね。

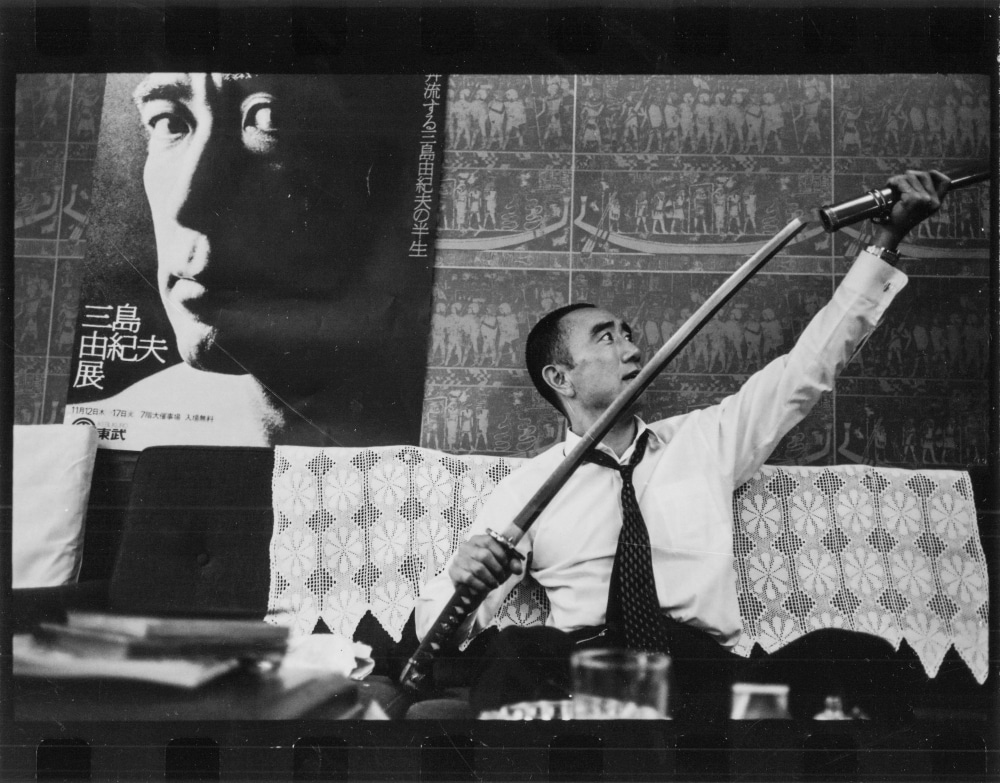

各分野で活躍されている方々の撮影では数々の出会いや思い出がありました。三島由紀夫氏の撮影は特に心に残っております。月刊誌でモノクロ6ページの依頼でした。一週間ほど密着して三島氏の日常を撮り、講道館での練習が終わり水道橋駅の近くまでご一緒し、帰り際に「締め切りなので、これでありがとうございました」とご挨拶しましたところ、「えっ、もう終わっちゃうの。もう少し撮れば面白いのに」と。その一週間後が、1970年11月25日の市ヶ谷での出来事でした。今年で生誕100年になります。

三島由紀夫 1970年11月10日 手にしているのは決起の日に持参した銘刀「関の孫六」

19歳からカメラを持ち始め、今春90歳。70年間よくも飽きずに続いたものです。撮影で出会った各界でご活躍の皆様は、一言で申し上げれば「謙虚」でした。おかげさまで、どんな時でも緊張せずに楽しく撮影に臨むことができました。私は本当に恵まれており幸せなことと皆様に、感謝・感謝・感謝です。

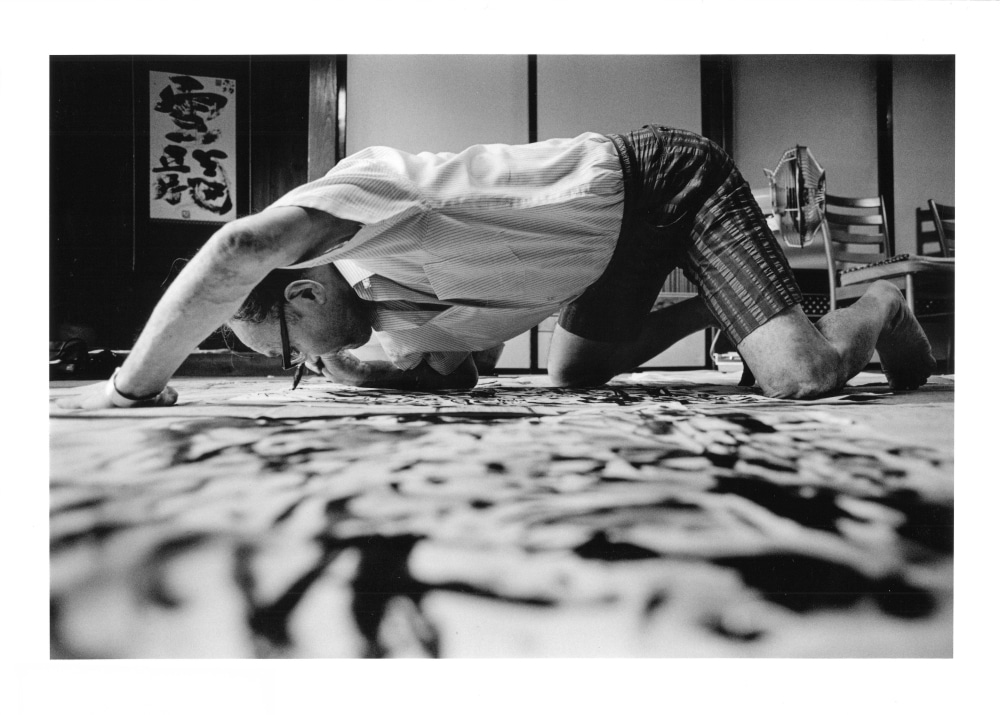

棟方志功 1974年 青森市実家にて

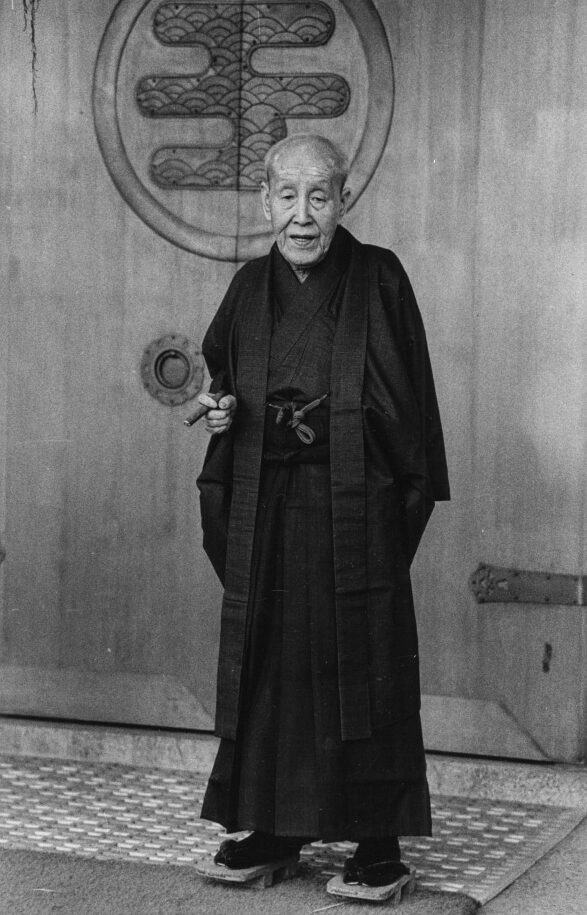

あっ! 大事な事を忘れていました。写真学科を卒業する前後だったと思います。同級生で気のあった6人、髙村規、熊切圭介、野上透、木村惠一、松本徳彦、齋藤康一が集まり「六の会」と名付け、勉強会のような、遊びのような会を作りました。

それぞれ得意のテーマで、定期的に展覧会や小冊子のような写真集を作ったり、お互い刺激し、切磋琢磨しあいながら、これも50年以上続けてきました。今は3人になってしまいましたが、家族ぐるみのお付き合いは続いています。かけがえのない宝物です。

同級生「六の会」

ライフワークとして、中国での数々の撮影から

中国はだいたい行き帰りの時間を入れて、ほとんどの場合は短いですね。5~7日間、出掛けていました。その合間は、日本での仕事が入っているという感じです。ですから数え切れないほど中国へは行っていると思いますが、滞在している時間は短いですね。たいがい私一人で出かけていました。

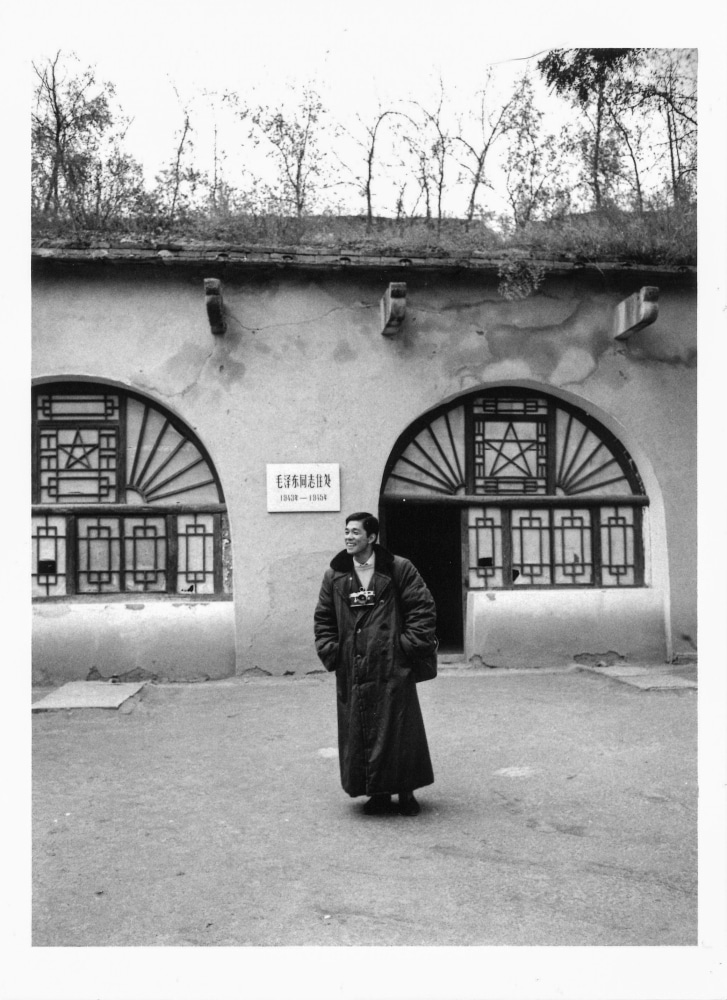

最初の1965年の時の訪中が、まったく意図しないもので、偶然でしたからね。その前にアルジェリアに行く予定が行けなくなった経緯があります。そもそもまだ国交が回復する以前ですが。

毛沢東自宅前

もともとは、世界友好祭がアルジェで開かれるということで、中国経由で行くつもりだったということでしたね。それが同地でのクーデターで参加できなくなったとか。

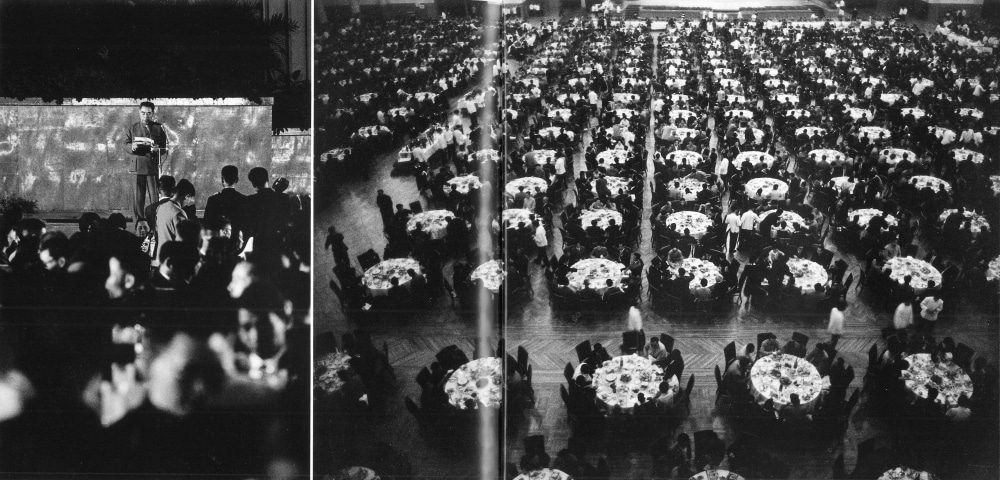

そうです。それで第1回日中青年友好大交歓団の一員として参加の誘いを受けました。私たちのグループには画家・演劇家・舞踏家・評論家・写真家(後にJPS会長となった友人の熊切圭介くんも一緒でした)がいました。45日間ほどの当時としては異例の長い旅でした。国慶節の天安門バルコニーには、毛沢東・周恩来・チャウシェスク・シアヌーク等が登壇しておりました。とりわけ周恩来総理に直にお目にかかれたことは鮮明に覚えています。ある深夜、私たちグループ16人だけが起こされスーツに着替え、案内された先に周総理がいらっしゃったのです。そこで一人ひとりと握手をしてくださいました。

左:周恩来総理宴会のご挨拶 右:人民大会堂での祝宴

二度目は国交回復した頃の時期に、中国から京劇公演の取材依頼があり、新聞社5社代表で派遣を受け出かけたのです。

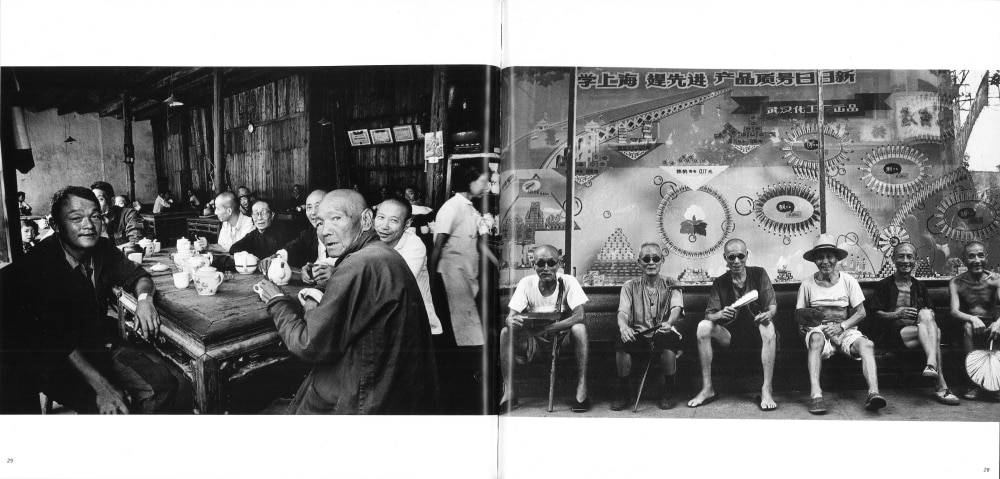

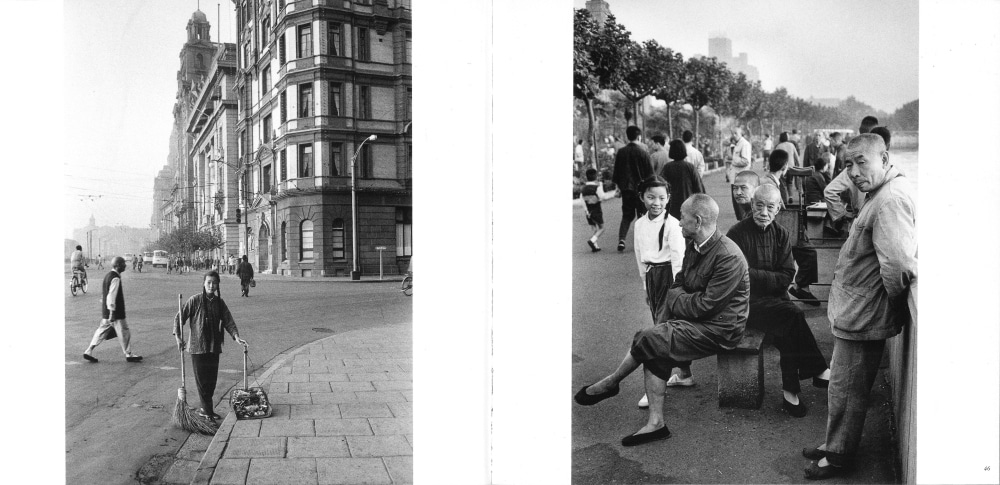

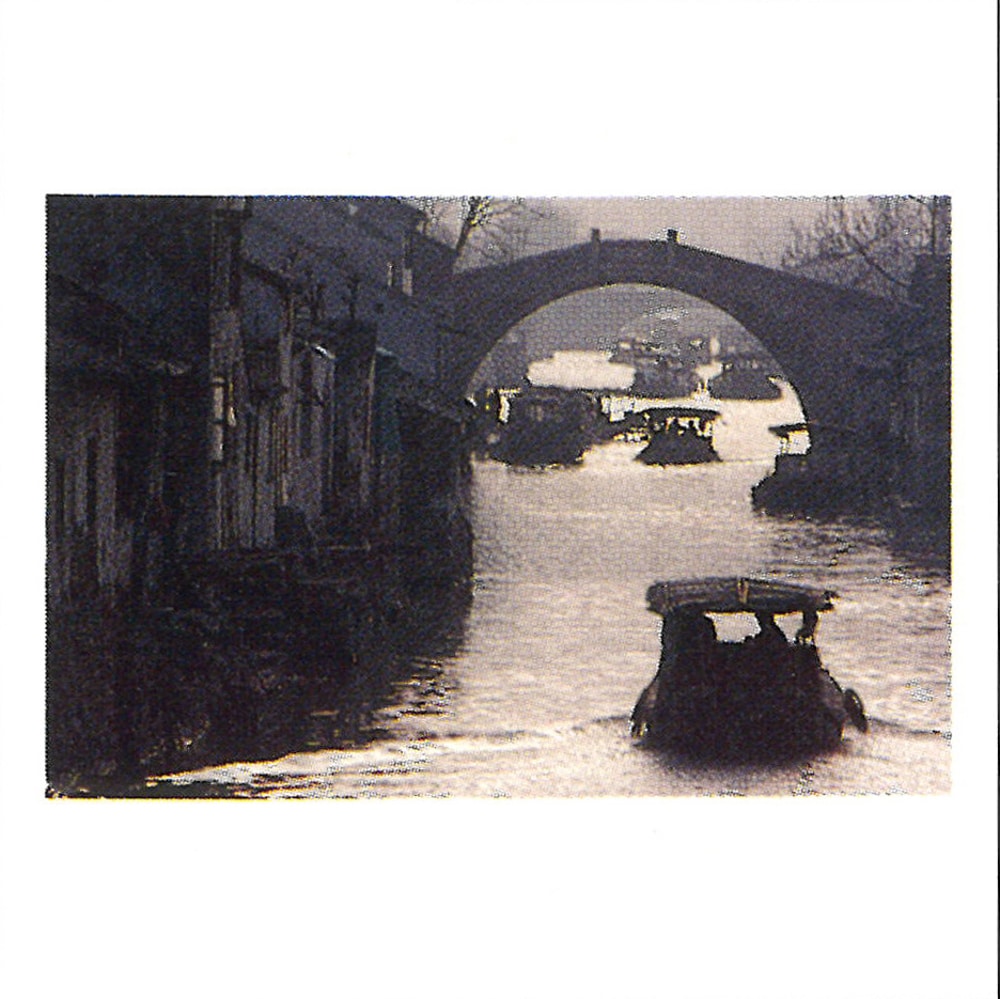

度々、行き来しているうちに、まとまった写真が撮りたくなってきて、当初は上海に行ったのですが、どうも収まりがよくない。それは街の様子なのかな。やはり都市だと難しいところはあるんです。そこで1時間ぐらいで行ける蘇州へ行ってみたところ、まるで呉を残したような歴史と文化の香る街で運河のある美しい佇まいに魅了されました。撮り始めたらとても面白くて。1985年に『蘇州にて』、1993年に『上海』、1997年に『北京』を上梓しました。

上海近郊 1965年

上海和平飯店前 1965年10月

その後、中国の新聞社の写真審査や、各国のカメラマン20名による「上海」をテーマとした写真集出版等、中国に関わる仕事を受けてきました。

2018年の『岁月1965』と『40年後再回首』は中国で出版しました。その写真展とパーティーに招待され年齢的にも最後になるかも知れないと思い、家族8人で参加し楽しい思い出になっています。北京の街もすっかり変わりましたね。私の少し後の世代はいわゆる中国好きの人たちはいましたが、彼らとは違った感覚で私は中国を見つめてきたように思います。

蘇州 橋 1985年

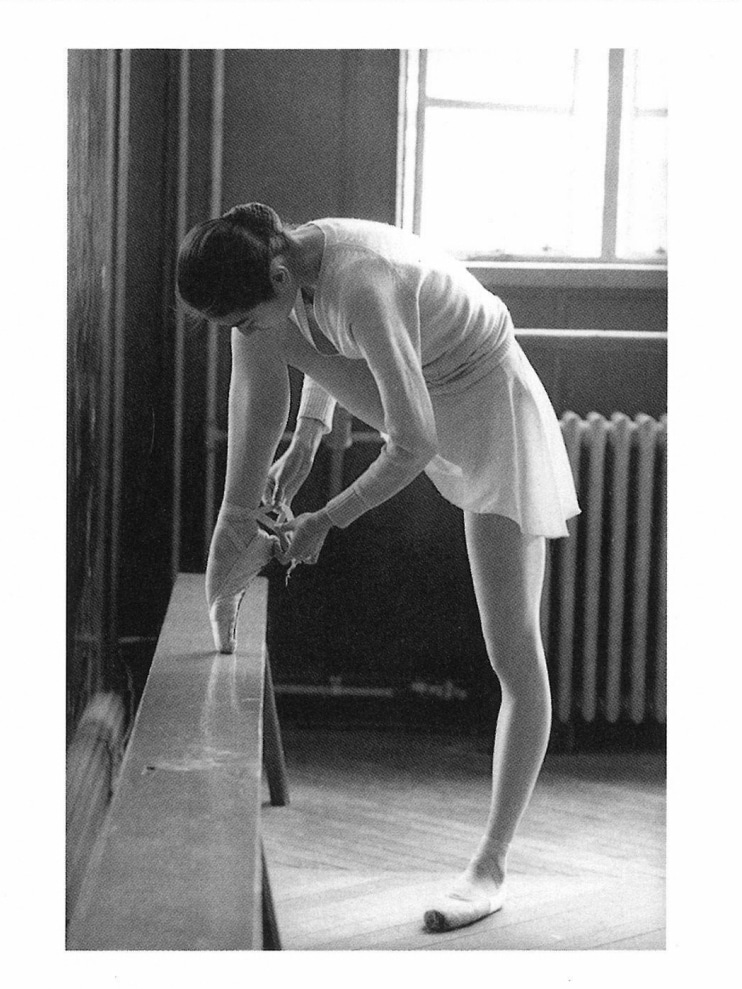

バレリーナ 1992年 上海

写真家にとっての「写真観」というものでいえば、齋藤さんのそれは、意味から距離をおく写真だといえるかもしれない。齋藤さんの写真を見る者が、そこに写っている人、街、時間から想像すること。そこへ、強い方向性を導くことをされない。「成り行き」という言葉をよく使われるが、その成り行きを、揺れることなくなりたたせることの深い意志を、柔らかな語り口のなかに拝聴できたインタビューだった。

齋藤康一氏 略歴

1935年東京都生まれ。1959年、日本大学芸術学部写真学科卒業。

在学中より林忠彦、秋山太郎氏の助手を務め、その後フリーランスに。雑誌などに数多くの人物写真や、ルポルタージュを発表している。

1965年、第1回日中青年大交歓に日本写真家協会より参加、以後、約80回中国各地を訪問・取材する。日本写真家協会名誉会員。日本写真協会会員。

主な写真集 著者、ビデオ

「平和への行脚」(講談社)

「蘇州にて」(キャノンクラブ・潮出版社)

「この人この時」(光村印刷)

「人物写真のプロテクニック」(ビデオ/TDKコア)

「1965年中国」(光村印刷)

「上海’92-’93」(日本カメラ社)

「北京’95-’96」(日本カメラ社)

「花・人物・風景を撮る」(写真教本/婦人画報社)

「先輩・後輩・仲間たち」(日本写真企画)

「昭和の肖像」(玉川大学出版社部)

「写真家たちの肖像一先輩・後輩・仲間たち」(日本写真企画)

「歳月中国1965」

「40年後再回首」

主な個展

「平和への行脚」(大阪など5都市デパート)

「この人この時」(キヤノンサロン)

「中国にて」(キヤノンサロン)

「この人この時 PartⅡ」(キヤノンサロン)

「この人この時 Part Ⅲ」(ペンタックスフォーラム)

「蘇州にて」(キヤノンサロン)

「江南點描」(ギャルリ玄)

「この人この時 Part IV」(ペンタックスフォーラム)

「雲南便り」(コニカギャラリー)

「ぽくの大好きなポルトガルをのんびりと旅したときの写真展」(キヤノンサロン)

「人物交差点」(JCIIフォトサロン)

「1965年中国にて」(JCIIフォトサロン)

「上海’92-’93」(富士フォトサロン)

「北京’95-’96」(富士フォトサロン)

「先輩・後輩・仲間たち」(キヤノンサロン)

「僕の中国三都物語」(新宿パークタワー)

「蘇州にて」(奈良市写真美術館)

「中国万華鏡」(キヤノンサロン)

「蘇州・上海・北京・中国三都物語」(福井県立美術館)

「新春福写真」(フォトアート銀座)

「先輩・後輩・仲間たち」(JCIIフォトサロン)

「文革前夜」(福島市写真美術館)

「昭和の肖像」(キヤノンギャラリーS)

「昭和の肖像」(JCIIフォトサロン)

「写真家たちの肖像」(キヤノンギャラリーS)

「時代の肖像」(キヤノンギャラリー銀座)

「藤本四八賞受賞記念 記念展」(飯田市美術館)

「先輩後輩仲間たち」(四谷 ポートレートギャラリー)

「40年後再回首」(北京市 中華世紀壇)

「昭和肖像」福島市写真美術館

「人物交差点」京都写真美術館

「中国にて」キヤノン品川

「昭和の肖像」東川文化ギャラリー

主な受賞

第7回講談社出版文化賞

日本写真協会賞年度賞

第9回飯田市 藤本四八写真文化賞