人生は不思議だ〜 まるで見えない糸に引かれるように展開する

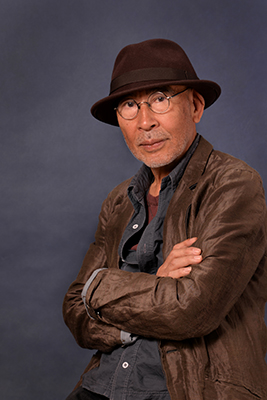

内藤 忠行

編集・構成 佐藤仁重、中村惠美

協力・英 愛子

ジャズ、そしてマイルス・デイビス

俺は1941年、東京浅草の田原町に生まれた。父は洋食店「シャーリー」を営んでいた。戦争によって父は戦地へ、母は3歳の俺と弟を連れて福井に疎開。浅草は焼け野原となり、戦後一家が落ち着いたのは東京の外れ、小岩というところだった。勉強は嫌いで学校から帰ると、裸足で茜色の空に蝙蝠が舞うまで自然と戯れたり、庭に放した生き物たちと暮らすのが好きだった。女郎蜘蛛の張った糸が朝の光に照らし出され、幾何学模様が微風のそよぎで消えたかと思うと、光と風が糸を虹色に照らし出す。その光景はリアルで詩的で美しく、その上音楽的な世界だった。音楽的といえば、母の三味線と⻑唄、祖母の義太夫、78回転のSP盤のジルバで従兄弟たちが踊っている、というような環境だった。17, 8 歳になると、タバコのヤニが染み込んだジャズ喫茶の片隅が俺の最高の居場所になった。ジャズは俺の未開な鼓膜を震わせ、魂を揺さぶった。それは自然、野生の素晴らしさに相通じる感覚だった。俺は食い入るように彼らの独白を聴き続けた。「俺はこう感じるけど、お前はどうなんだ?」と、ミュージシャンたちがいつも問いかけて来るのを感じた。その時、思ったんだ。写真なら出来る、って。

1964年、23歳の時、最初のテーマ、ジャズを撮り出した。次の写真は、1985年頃までのもので構成されている。もちろん写真家としてはマン・レイの影響も大きかったが、その後、マイルス・デイビスに生き方全てを含む影響を受け続けることになるわけだ。そのマイルスもこの世を去った。以下は彼の死後、オマージュとして綴ったものだ。ここには俺の想いがたっぷり詰まっている。

俺は彼を死ぬほど愛してる

1991年9月28日に受けたマイルスの訃報に、俺は父や母の死と同じように深い悲しみに襲われた。師と仰ぎ、人生で最も影響を受けたアーティストなのだ。哀悼の意を込めマイルスが残した音楽の遺産を注意深く掘り下げて聴きはじめた。するといつまでも身を委ねていたいのに、彼は突然ミュートを外し、オープントーンの鋭さで、ジャズを批判し、自らを懐疑する。トランペットは火を噴き、オレの心臓を貫くナイフにもなる。双子座生まれのマイルスは、対比する関係を探る。ブルースとジャズを根底に、優しさと獰猛さ、モダンと野蛮、ファンキーとリリシズム、削除と追加、間と連続、具象と抽象、自制と解放、明と暗、愛と憎しみ、生と死。それらを組み合わせ、そこを自由に通り抜け、模索、進展、豹変を繰り返し、6度か7度スタイルを変えながら、誰も聴いたことのない20世紀のコンテンポラリー・ミュージックの金字塔を打ち建てた。

マイルスの死から25年たった、2016年の春、マイルスの感覚と勇気を手本に、美しくミステリアスなダブルイメージの桜の写真集「ある写真家の花見」を出版することができた。 妄想か夢か、マイルスと俺は桜の森で花見をしていた。マイルスは少年のように目を輝かせ、桜の樹を見上げたり、花びらを観察していたと思うと、突然恐怖を感じたかのように、森を徘徊しだした。俺はこの情景が醒めないうちに1985年に撮影したマイルスのポートレートに桜の写真を重ねてみた。その瞬間、ふたつが違和感なくフィットし、“マイルス桜”がライトテーブルの上に出現した。マイルスは不死鳥のように蘇った。「ヒー・ラブド・ヒム・マッドリー(He loved him madly)」が俺の頭の中で鳴り響いた。俺はこれからもマイルスを聴き、愛し続ける。いずれ“マイルス桜”を持って会いに行く。「このクソッタレヤロー」と言ってくれれば最高なんだけどな。かつてフォトセッションの写真を見せた時、こぶしでオレのおでこを叩きながら、あのしわがれ声で「ユー・アー・クレイジー」と言ってくれたんだから。

ジャズのルーツと「ゼブラ」

俺はジャズがアフリカからニューオリンズ、ニューヨークへと発展していったのと逆流して1970年、ジャズと写真の本質と精神を探求すべく、29歳でニューヨークに飛んだ。自分自身のフィーリングが、当時日本で評価されていた写真家たちとあまりにも違うのが不安だったからだ。しかし、ニューヨークのアーティストたちの自由な表現に触れ、俺の感覚でいいんだ、という確信を得ることが出来た。ここで展覧会をやれたら、という思いにもなった忘れられない旅だ。1974年、渡辺貞夫さんと、ジャズの源(ルーツ)で、子どもの頃から憧れていた野生の王国アフリカの大地に立つことが出来た。飛行機からキリマンジャロの姿を見たとき、アフリカに来たことを実感して感動で涙が出そうだった。緩やかな丘に太陽が傾き始めると、舞台の幕が開く。ヌーやインパラやゼブラたちは上手から、キリンは下手から通り過ぎ、三日月がオレンジ色に輝き出すと、蝙蝠たちがアカシヤから飛び出し、足下で虫たちのシンフォニーを奏でる。ある夜は天の川の下で、ある夜は猿が騒ぐ森の中で、ある夜は草原を走る汽車の中で、夜に登場する役者たちの自然と感応した歌や囁きや叫びを聴いた。俺はジャズミュージシャンを撮るように、動植物をジャズ感覚で撮った。

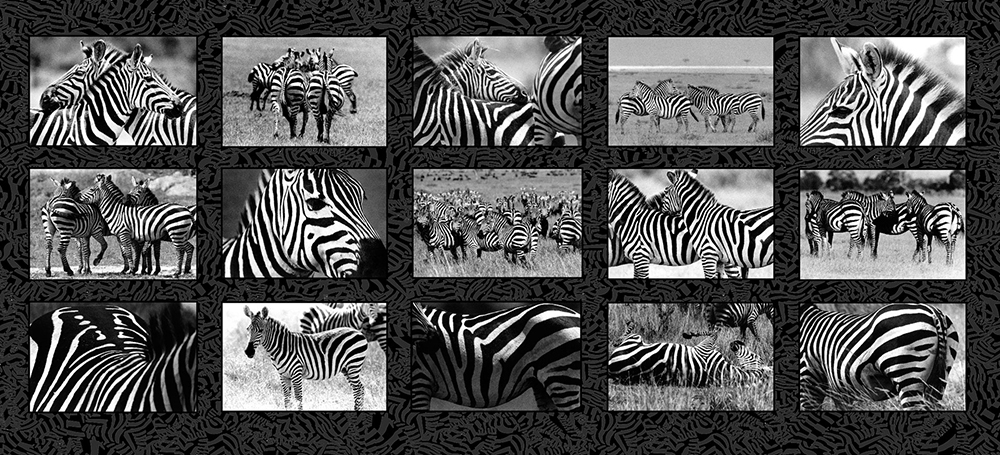

前からゼブラは俺にふさわしい被写体と感じていた。黑と白の縞模様がまるでアフリカの太鼓のリズムのように俺の脳内で鳴り響く。始まりも終わりもない自然音がリピートする 感覚。その曲線はダイナミズムをもたらしながらジャズへと発展し、源へと循環する。マイルス・デイビスが探求し、演奏しているポリリズムをゼブラで視覚化できるんじゃないか。ソラリゼーション等の技法を使った実験もしてみたかった。サバンナの光の中で見るゼブラのファニーな顔つき、艶っぽいお尻、互いの首に顎を乗せスキンシップする習性。ゼブラこそ「視覚と聴覚の相乗」に相応しいテーマだと確信した。縞の観察から始まり、特定の模様を抜き出しながら解体、シンメトリーにしてみると、エロティックでファンクな「マスク」が現れた。さらに写真から逸脱しながら、縞を繋ぎ合わせ、型を作り、レーザーカットして「shape」を作り、立体化した。彫刻的写真の創造へと発展させたんだ。素材集めに時間はかかったが、1988年に写真集「ZEBRA」を出版することが出来た。

日本的アイデンティーを求めて桜へ

ある日、アフリカのサバンナの高台にあるロッジのカフェでコーヒーを飲んでいると、急に雨が降り出した。霧のような小雨が地平線を覆う。突然、脳裏に桜が浮かんだ。それまで20年ほど、日本から遠く離れた地で未知の文化に触れ、風景や人々を撮影して来た。それらがまるで合わせ鏡のように俺を日本に回帰させようとしているのを感じた。俺は、「桜」で自らの日本的アイデンティティーを掘り下げることを決心した。とはいえ、それは簡単じゃなかった。1988年、麻布十番から⻘山墓地まで自転車を走らせ桜を撮ろうとしたが、引いても寄ってもイメージ通りの桜を撮ることが出来なかった。桜は誰が撮っても同じになってしまう。

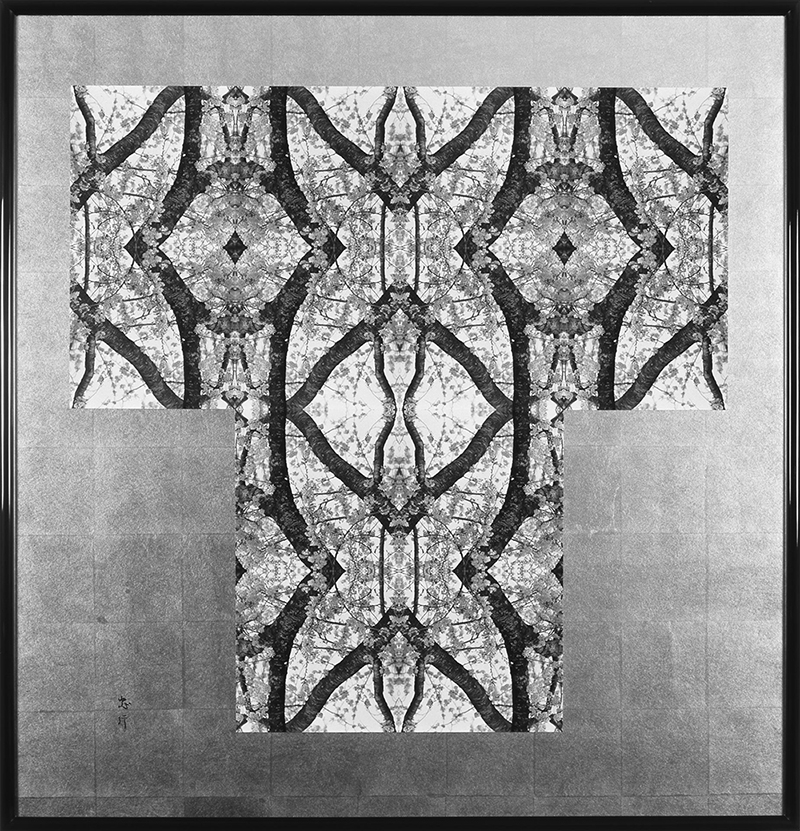

その後、写真集「ZEBRA」出版記念のオープニングで出会った、当時Switchの編集⻑であった新井敏記氏より、次に何を撮るのかと聞かれた。一瞬迷ったが、「桜」と答えたところ、雑誌の連載、写真集、展覧会とアレンジしてくださった。それでもどう撮るのかが見出せず、「壁」に突き当たってしまった。ところがある日の真夜中、突然「T字型シンメトリー」というまるで天の啓示のような閃きが訪れた。T字という着物を連想させる方向性と広がりを秘めた枠は、桜にぴったり重なるような気がして興奮した。あの繊細な枝葉がシンメトリーになったら、未だ現れ出ない桜の内面世界が出現するのではないか。いくつか試作をしてみると4面が出会うところに思わぬ画像が表出されるのに驚いた。さらに16面にすると1種類の写真なのに4つの異なる画像が現れる。美的でありながら霊的、宇宙的、そして妖艶なエロスも潜んでいた。マイルス・デイビスは、自伝の中で「誰でも知っている曲を演奏するときは、とびきりの創造を持ってアプローチしなければダメだ」と言っている。俺の「桜」も彼に倣ってとびきりの創造をしよう。しかし、製作は困難を極めた。今ならMacで簡単に出来るシンメトリーを3/100ミリの誤差も許されない手作業でおこなうには、想像を絶する緻密な技術と細心の注意と多大な時間が必要だったが、7名のスタッフの集中力でほぼクリア出来た。おかげで繊細で緻密で無限の奥行きを持つ、幻覚さえ伴うような危うい雰囲気を漂わせる桜の世界が出現した。1990年、ラフォーレ原宿での展覧会を開催出来たことは、多くの人々の協力によるものと感謝している。

日本の庭、Blue Lotus、ストライプフラワーを経て再び桜へ

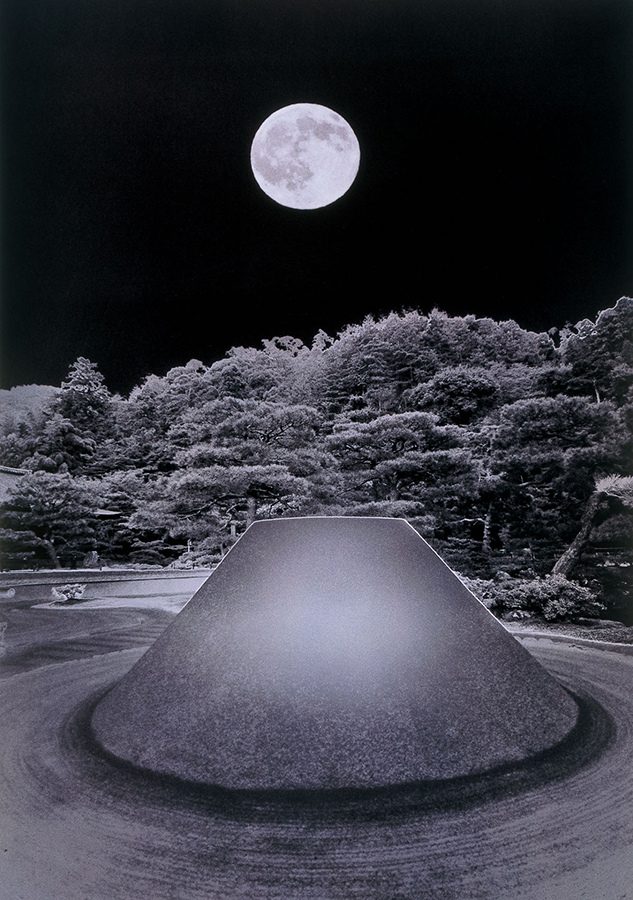

日本の庭は日本人独特の自然観から生まれた美意識、宗教、宇宙観、生活様式などの要素を含みながら、四季折々の変化をもたらす。その空間は自然と感応し、美を表出する。

俺はその光と影にカメラを向けた。印象に残った撮影としては蓮華寺がある。早朝の雨が最高のシチュエーションをもたらしてくれた。若い人たちにも日本の美のDNAを伝えたかったのでとても嬉しかったのを覚えている。カメラを少し引き、座った時の目の高さに定め、柱を屏風に見立て、風雅な雰囲気を狙った。この写真は、「そうだ京都に行こう」の最初のポスターに選ばれ、グランプリを獲得したものだ。静寂な庭に宇宙のリズムを感じながらそれをフィルムに写し取っていく過程で、いつか経典を読んだのか、或いは幻想なのか、突然、「あの世には⻘い蓮が咲いている」というビジョンが視えた。

Blueは生命を誕生させた神秘的な色だ。俺は、蓮を撮るために何枚かのブルーフィルターとカメラを手に不忍池に向かった。そしてマイルス・デイビスの曲「Blue in Green」から授かった感覚で「Blue Lotus」シリーズを完成させた。続いての「ストライプフラワー」シリーズは、「ZEBRA」で探求した技術を花で応用してはという閃めきによるものだ。日本人はインドや東南アジアからもたらされた縞織物や、中国からの「間道」と呼ばれる縞や格子の織物に親しんで来た。特に江戶時代には茶人たちに珍重され「江戶の粋」として流行した。俺はZEBRAの「縞」以来、ストライプ をジャズ的に発展させることがライフワークになっていた。デジタル技術の進歩により多様なアプローチが可能になり、あらゆる写真を「動くストライプ」へと発展させることが出来るようになった。俺の原点である聴覚的写真はストライプとの融合によって、具象と抽象の一体化した表現が誕生したんだ。

「動くストライプ」では花の色や形がゆっくりストライプに変換されていくさまを見ることが出来る。それらはZEBRAのエキセントリックな縞模様とは異なり、美しく心地よいだけでなく、詩的で音楽的で幻想的だ。「ストライプフラワー」は即興性、偶然性を伴うよう計算されたプログラムによって表出された、色彩の変化とリズムを構成したものなんだ。

「ある写真家の花見」

ラフォーレミュージアムの個展から20年あまり。その間に庭、蓮、そして骨、雲を撮ってきたが、2010年頃から再び桜にのめり込んだ。俺は生き物たちや精霊、天女が舞う桜の森を空想の中で徘徊した。そこには幼い頃家族と共にした花見の記憶も含まれていた。まるで浄土の花見のようだった。それを表現すべく、モノクロトーンのフィルムをベースに、カラーフィルムとの合成によるキュービズム的なダブルイメージの表現に取り組み、時間と空間、美と幻想を心に描きながら、リアルな時間からの解放を表現した。

写真の行方

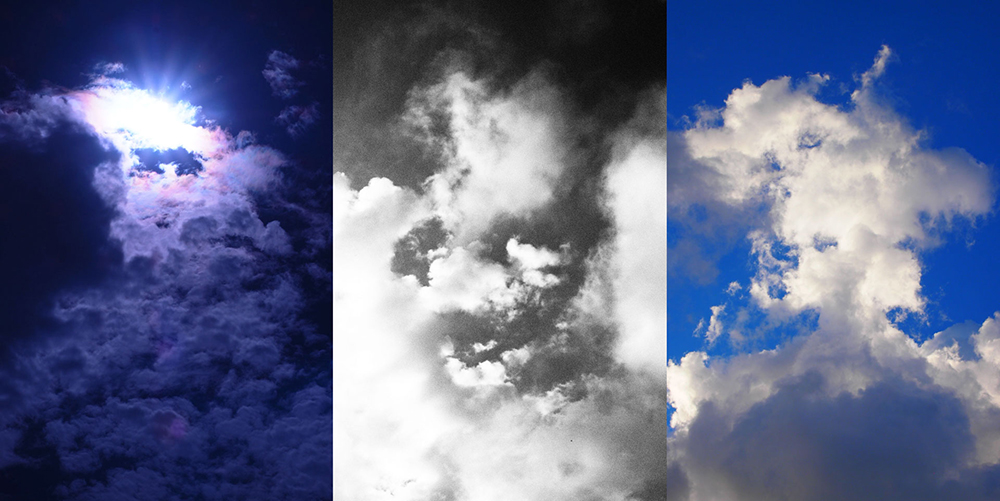

俺はこうして、見えない糸に導かれるように今日までやって来た。今、取り組んでいるのは、「Ja禅ポロカラス」(ジャズと禅とジャクソン・ポロックとカラスの糞)のイメージ。それに「雲」! 雲が風に流されながら様々な「顔」を表出することに気付いたんだ。人間や動物、さらには霊的存在の雰囲気を醸し出す一瞬がある。雲を風景写真として捉えるのではなく、表れて来るキャラクター達を最新のデジタル技術、AIを使い、役者やダンサーにモーフィングさせようと妄想しているんだ。つまり俺は「劇団・雲」の座⻑だ。

内藤 忠行 プロフィール Tadayuki Naito

1941年、東京浅草生まれ。

ジャズと出会い、そのフィーリングとバイブレーションを映像化すべく写真家を志す。1970年代からは、マイルス・デイビスなどオリジナルなスタイルを創造した天才ミュージシャンから学んだ表現方法を写真に応用し、精力的にコンサートライブを撮り続け、多数のレコードジャケットを手がける。本場のジャズシーンに接し黒人差別の歴史がその根底にあることを知り、そのルーツであるアフリカへと導かれた。1980年代後半では、写真展「アフリカの歌」や写真集 「ZEBRA」で、ストレートなカラー写真に留まらず、コラージュ、ソラリゼーション、多重画面などを屈指したシンメトリーな抽象表現まで自在に用いた作品を発表。そして’スピリチュア ル’‘モダン’ ‘プリミティブ’の融合を試み、独特の作風を確立した。その後、90年代には、映像、造形、テキスタイルなどにも表現領域を広げていった。2005年には、インドの緑の革命の父と称されるスワミナサン博士が貧困、飢餓を根本的に解決する為に設立した財団より「モダン・マスターズ・オブ・フォトグラフィー/ジャパン」の12人の写真家の一人に選出された。

内藤忠行 Website:https://photohouseom.com/

近年の展示

2018年:写真展「ある写真家の花見」・「青い蓮の音~Blue Lotus with Miles」

2019年:写真展「Blue Lotus」

2020年:写真展「オレの好きなモノ」・「桜」・「写真の行方」・「W3」 2022年:写真展「ジャズ、そしてマイルス・デイビス」・「NEW YORK X NEW YORK」・「Africa 風雅」」 2023年:写真展「寒山拾得」

出版物・写真集

日野皓正の世界(サンケイ新聞出版局)

地球曼荼羅(神戸新聞事業社)

写真集「Blue Lotus」(評言社)

写真集「ある写真家の花見」

写真集「I Loved Him Madly」(Photohouse OM)

受賞歴

1981年 毎日デザイン賞受賞 写真集『地球風俗曼荼羅』(神戸新聞事業社)

1998年 ニューヨークADC銀賞受賞CD-ROM 「京の庭」(デジタローグ)

2022年 2022年度ジャズ大賞(日本ジャズ音楽協会)

収蔵

東京都写真美術館、川崎市市民ミュージアム、安中現代美術館