過日、JCIIビル 6F会議室(東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル)において、2024年度第1回技術研究会「ひと味違う、こだわりの作品プリント~フレスコジクレーとプラチナパラジウムプリントで、美しい作品を長期保存~」が開催されました。

そして、2023年4月に開催された技術研究会と同様、JPS会員だけでなく一般の参加も募りました(一般は参加費500円が必要)。

当日は雨模様でしたが、会員33名(スタッフ6名を含む)、賛助会員3名、一般8名。以上、合計44名の参加がありました。

(取材・レポート:JPSホームページ委員 吉森信哉)

●研究会内容と講演者

デジタル全盛の現代、写真をプリントする機会は減っていっているように思われます。その一方、プリントされた写真には、ディスプレイで見る写真とは異なる魅力を有しています。特に、こだわった手法でプリントされた高品位な写真作品は、その価値を大きく高めることにもなります。

そこで、日本写真家協会の副会長でもある写真家 髙村達氏が、自身の作品を取り上げながら、主に「フレスコジクレー」と「プラチナパラジウムプリント」という長期保存に適した2つのプリントをテーマにした講演を開催しました。

また、フレスコジクレープリントとプラチナパラジウムプリントを取り扱う各企業の担当者も来場。プリントの概要や特色の説明、よく利用される表現の紹介、そして実物のプリントも展示。そして、どのような理由で、それぞれのプリント方法を選択するに至ったのか。また、そのプリントを使って、どのような表現が可能なのか。こういった内容で、作品の解説を交えながら講演が進められます。

講演者は、前出の髙村達氏。フレスコジクレー製品を製造する、株式会社トクヤマの東伸彦氏と、その製品を販売する株式会社FLトクヤマの田中敦史氏。フレスコジクレーの製品やサービスを取り扱う、株式会社堀内カラーの清水明氏。デジタルネガフィルム出力やプラチナパラジウムプリント制作を行う、三菱王子紙販売株式会社の山本真也氏。以上の5名になります。

●デジタルネガの選択~プラチナパラジウムプリントの特徴

写真家 髙村達氏

まず、髙村氏の講演で、自身のプリント制作の変遷が紹介されました。以前は普通にモノクロネガのフィルム現像・プリントを行っていたそうです。しかし、25年くらい前に8×10(エイトバイテン)引伸機が製造中止や輸入中止になったのを契機に、カメラを改造した引伸機を自作する事に。ですが、暗室の広さの関係でうまくいかず……。そこで、銀塩フィルムをスキャニングして、そのデータからデジタルネガ(※)を作成してプリントする方法を選択したそうです。

(※デジタルネガ:デジタルデータを反転し、プリンターで透明フィルムに出力したもの)

デジタルネガによるプラチナパラジウムプリントの特徴やメリットとしては、明るい暗室作業ができる(紫外線はNG)。コンタクトプリントのため、デジタルネガのサイズでプリントの大きさが決まる。拡大ネガを作っておけば何回でも使える(※)。以上のような点が挙げられます。

(※印画紙に塗布した薬品の影響を避けるため、間に透明フィルムを挟むと良い)

一方、デメリットとしては、印画紙の乳剤を塗布して乾かす必要がある。バット、竹ピン、ガラスビーカーなど専用品を用意する必要がある。感度が低いため露光時間が長くなる。ネガと印画紙のデータ出しが不可欠(季節や気温や湿度に左右されるため)。こういった点になります。ちなみに、気温や湿度が高めの方が好結果が得られるので、冬よりも夏の作業の方が良いそうです。

「プラチナパラジウムプリント」は、銀塩の感光性を利用して、白金のプラチナとパラジウムで画像を形成する印画技法です。その素材を調合した感光液を紙に塗って印画紙を作り、プリントに使用するのです。

この技法は、1873年にイギリスのウィリアム・ウイルスによって発明されたもので、安定した白金による耐久性の高さや、深みのある階調が得られる点などが特長です。発明当時に作られたプリントは、現在でも非常に良い状態で残されています。その事から近年評価は高まっていて、多くの写真家がプラチナパラジウムプリントによる作品制作を行っています。ただし、原材料のプラチナやパラジウムの価格の高騰により、少々ハードルが高いプリント技法になりますが……。

テーブル上に並べられた、作成したデジタルネガ(右側)とプラチナパラジウムプリント群(左側)。そして、奥に立てられた額装作品の右に置かれているのが、デジタルネガ用の「ピクトリコプロ・デジタルネガフィルム TPS100」である。

●フレスコジクレープリントとは

株式会社FLトクヤマ 田中敦史氏

株式会社トクヤマ 東伸彦氏

フレスコジクレー製品を販売する、株式会社FLトクヤマの田中敦史氏が挨拶。続いて、その製品を製造する株式会社トクヤマの東伸彦氏から、フレスコジクレープリントについての解説がありました。

「株式会社トクヤマ」は、山口県周南市に工場を構える大手総合化学工業メーカーで、工業製品の原料となる化成品やセメント、高純度多結晶シリコンの製造などで知られています。そういった事業を展開しているトクヤマの中で、唯一“直接消費者に向けた製品”になるのがフレスコジクレーです。

~フレスコの技法~

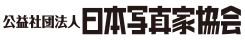

フレスコ(FRESCO)は「新鮮な」を意味するイタリア語。14世紀にイタリアで始まったルネッサンス芸術で用いられた“新鮮な漆喰”をベースにした絵画技法です。その新鮮な漆喰を最新技術でシート化(用紙化)して、顔料系インクジェットプリンターでデジタル画像をフレスコ画のように再現するのが、フレスコジクレープリントです。

~フレスコの特長~

漆喰を使用する絵画技法としては、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」などで知られるテンペラ画があります。この画法では、完全に硬化した漆喰の上に、テンペラ(卵や樹脂など乳化作用のある物質を固着剤として利用する絵具)を使用して描かれます。ですが、この技法だと劣化が早いため、後々の修復が必要になってきます。

一方、ミケランジェロ作の「最後の審判」などのフレスコ画は、壁に塗った漆喰が乾かない状態で、顔料を使って描かれます。その結果、顔料の劣化(色の退色)がなくて、完成から500年経過した作品なども良い状態が保たれるのです。ただし、技法の難しさもあって、現在ではフレスコ画を描く画家は少なくなっているようです。

~フレスコジクレー取り扱い上の注意~

印刷面の未硬化の漆喰は、空気中の二酸化炭素に反応して徐々に硬化してしまいます。そのため、ロール紙は付属のガスバリア性フィルムで包装し、単票紙は付属のアルミパックに密閉して保管して、硬化するのを防ぎます。

ちなみに、炭酸化して硬化した漆喰に印刷してしまうと、全体的に荒れが生じてしまい、人物写真などでは肌部分の荒れが目立つようになってしまいます。

講演者のテーブル横に設置された大型モニターも使用しながら、フレスコジクレーを紹介。古典的なフレスコ画法に続き、具体的なフレスコジクレーの技法や、2種類の未硬化の漆喰シート(製品)のテクスチャーの違いなどの解説が行われた。

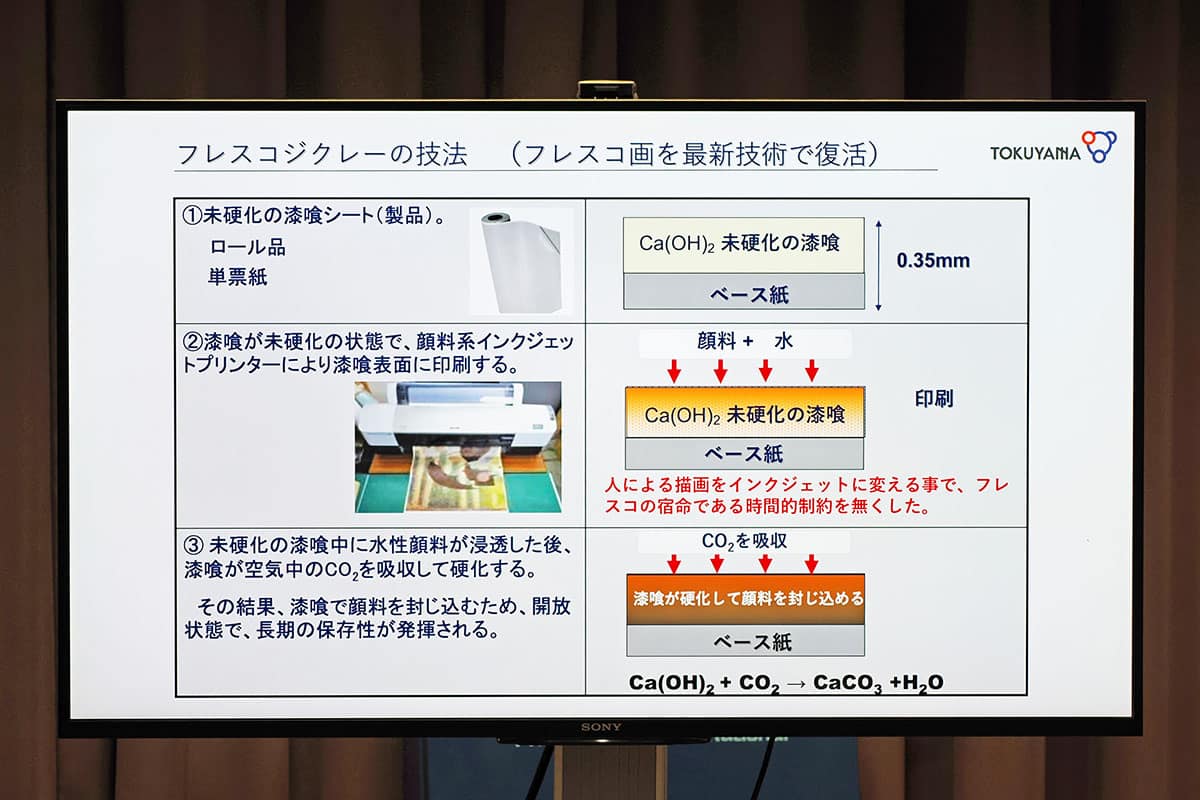

4色の顔料インク(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)を使用し、プリント用紙ごとの耐光性試験を実施。一般家庭屋内での100年間に相当する量(5000J/c㎡)の紫外線を照射し、その間の退色具合をグラフで比較したもの。銀塩(ラムダプリント)や一般的なインクジェット用紙(マット紙)に比べ、フレスコジクレーの退色度合が緩やかなのが分かる。

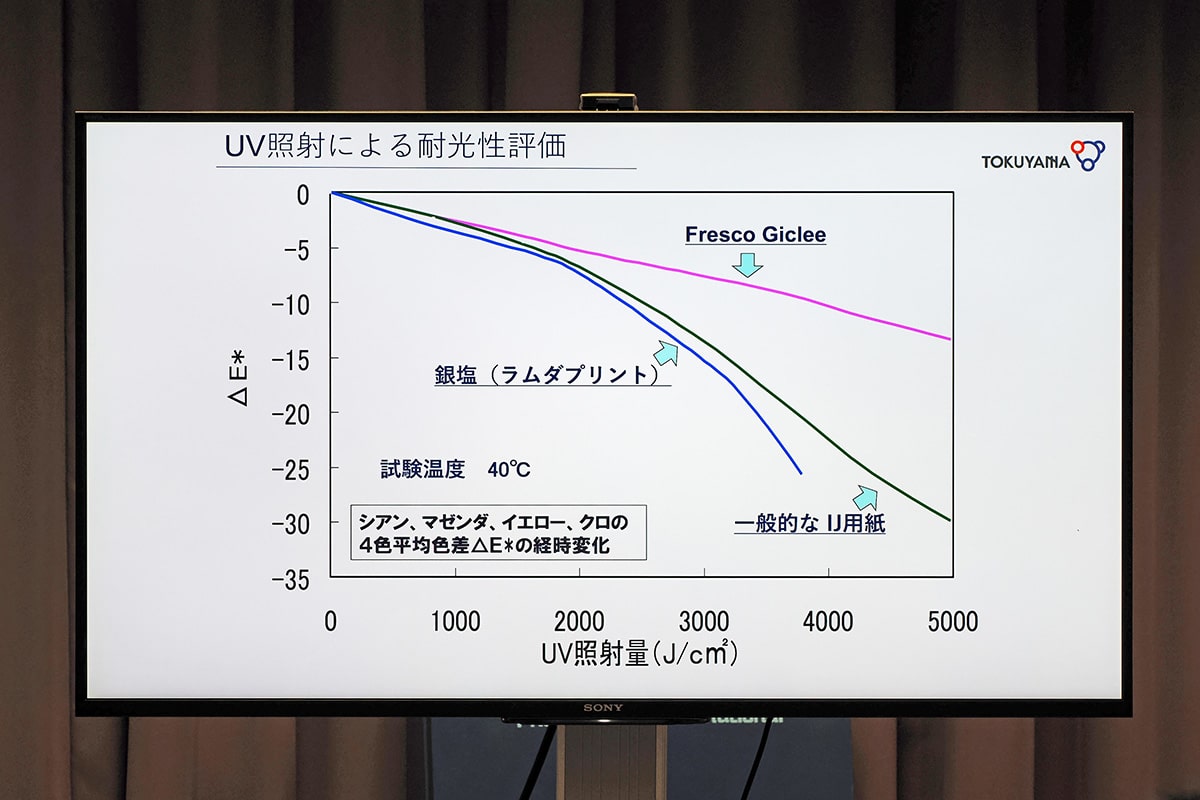

会場内の壁に沿って配置されたテーブル上には、髙村氏によるフレスコジクレーの作品群が並ぶ。また、左端のテーブル上には、前出のデジタルネガとプラチナパラジウムプリント群が並べられていた。

●フレスコジクレー実例紹介~参加者によるプリント確認

株式会社FLトクヤマのフレスコジクレー解説の後、10分の休憩を挟んで、髙村達氏によるフレスコジクレー実践の経緯などが紹介されました。

同じく写真家だったお父さんの作品の複写や、絵画や彫刻など美術品の記録写真等で、耐久性(色再現など)や質感の高さに着目してフレスコジクレーによるプリント作りを始めたそうです。

会場内には、彫刻家・高村光雲の作品「老猿」などを撮影した写真が、A2サイズのフレスコジクレーでプリントして額装展示されていました。

なお、こういった貴重な美術品は、なかなか撮影する機会ないそうです。今述べた「老猿」の写真は、昔5×7インチの大判カメラで撮影したもの。そのフィルムをスキャンしてデジタルデータ化し、フレスコジクレーでプリントしたものになります。

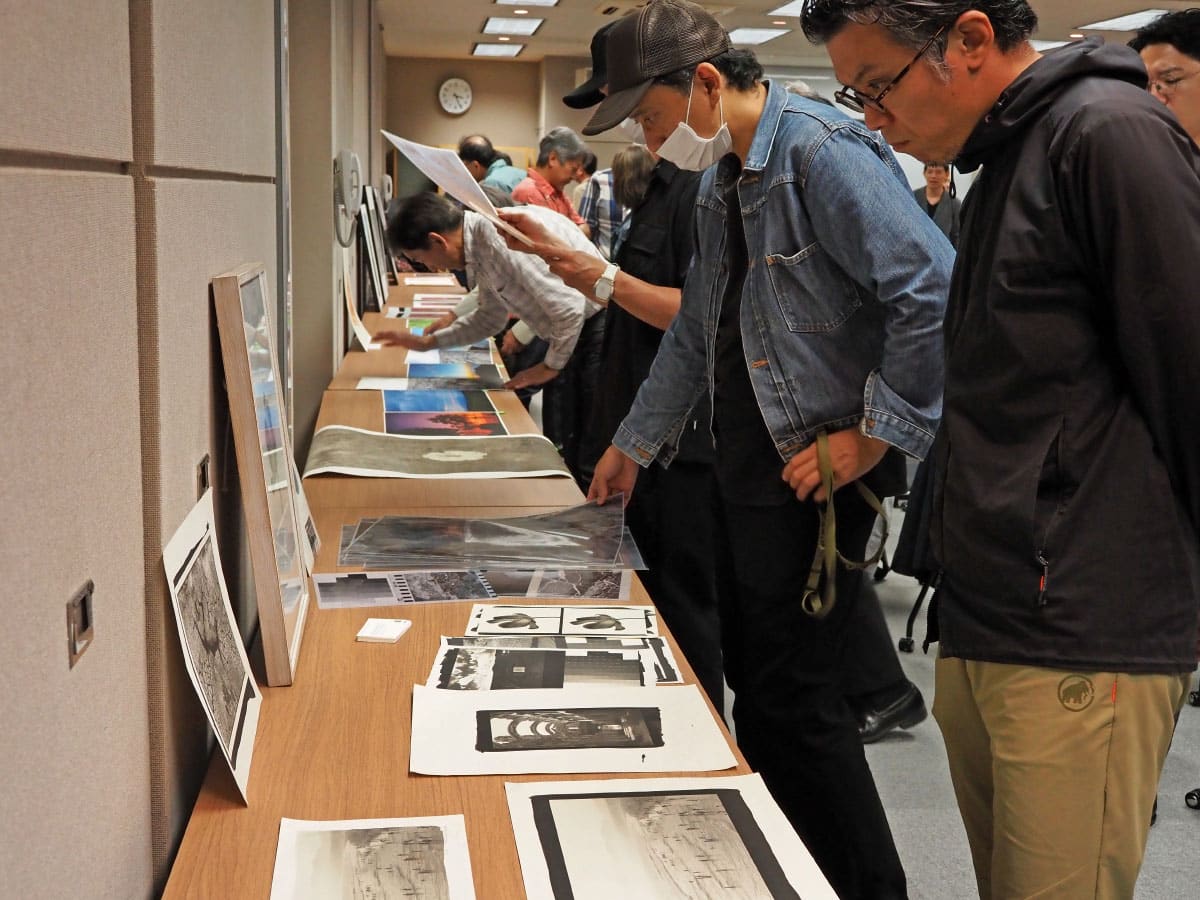

髙村達氏の話の後は、会場内に並べられた作品群を鑑賞(プリント確認)する時間が設けられました。そして、疑問や質問のある人は、個別に髙村達氏の説明を受けていました。

ロール紙による巨大なフレスコジクレー作品を解説中の髙村達氏。

テーブルに並べられた、デジタルネガとそれを使用して制作されたプラチナパラジウムプリントの作品群(画面奥の方にはフレスコジクレーによる作品群)。それらの作品を手にしながら鑑賞する参加者たち。

フレスコジクレーで高村智恵子の紙絵を作品化。その際のテストプリントを前に、個別に解説する髙村達氏。

●プリントサービスの紹介

株式会社堀内カラー 清水明氏

三菱王子紙販売株式会社 山本真也氏

参加者によるプリント確認の後は、株式会社堀内カラーの清水明氏によるフレスコジクレーのプリントサービスと、三菱王子紙販売株式会社の山本真也氏によるプラチナパラジウムプリントサービスの紹介が行われました。

株式会社堀内カラーと言えば、長年フィルム現像を続けてきた会社です。そして、プリント業務に関しては、銀塩印画紙を使ったラムダプリント(デジタルデータをレーザー露光で焼き付けるプリント)などを行っています。

また、ラムダプリント以外にも、インクジェットのプリントサービスも行っています。ハーネミューレ、イルフォード、伊勢和紙。こういったブランドのファインアートプリント用紙を使用した、非常に高品位なインクジェットプリントのサービスです。

そのファインアートプリントサービスの一環として、今回紹介したトクヤマ製のフレスコジクレーを使用するサービスも加えられた(フレスコジクレーが復活した)のです。フレスコジクレーによる高品位な作品を制作したいが、自分でプリントするのはハードルが高そう……。そういう人は、この堀内カラーのプリントサービスを利用すると良いでしょう(初回限定の3割引サービスもあり)。

また、自分でプリントされる人に対しては、出席者限定販売のお得な商品「フレスコジクレー単票紙/A3ノビ・20枚入り、A4・10枚入り」の紹介もありました。

三菱王子紙販売株式会社は、高画質インクジェット用紙「ピクトリコ」のブランドを展開してる会社です。インクジェット用紙や撮影用フィルムの他、今回紹介したデジタルネガ制作用フィルムなども販売しています。

そして、デジタルネガを使って自分でプリントするのは難しい(プロセスが大変)、と思う人に向けて「プラチナ・パラジウムプリントラボサービス」の紹介がありました。依頼者からデジタルデータを受け取って、それを「ピクトリコプロ・デジタルネガフィルム TPS100」を使ってプラチナパラジウムプリントを制作・納品するのです。その価格は、4Aで2万円くらい、A3ノビで5万4000円くらいになるそうですが(※イベント時の時価)、高騰した原材料費や手間暇を考えると、妥当な価格かもしれません。

●閉会挨拶

今回のイベント風景。大型モニターに映し出される資料を基に、フレスコジクレーの歴史を解説中。

最後に、メイン講演者の髙村達氏から、参加して下さった方々へのお礼と、今回の技術研究会の準備・進行に携わったJPS企画委員会のメンバーに対する労いの言葉がありました。

フレスコジクレーやプラチナパラジウムプリントに、興味や関心を持って参加された方々。今回のイベントを契機に、これらのプリントの活用法やプリント表現の可能性について、これまで以上に造詣を深めて頂ければ幸いです。

●株式会社FLトクヤマ/フレスコジクレー

https://fltokuyama.com/frescogiclee/

●株式会社 堀内カラー/HCLファインアートプリントサービス

https://www.horiuchi-color.co.jp/service/print/fineart/

●三菱王子紙販売株式会社/「ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100」による銀塩モノクロプリント